- Affärsnyheter

- Alternativ hälsa

- Amerikansk fotboll

- Andlighet

- Animering och manga

- Astronomi

- Barn och familj

- Basket

- Berättelser för barn

- Böcker

- Brottning

- Buddhism

- Dagliga nyheter

- Dans och teater

- Design

- Djur

- Dokumentär

- Drama

- Efterprogram

- Entreprenörskap

- Fantasysporter

- Filmhistoria

- Filmintervjuer

- Filmrecensioner

- Filosofi

- Flyg

- Föräldraskap

- Fordon

- Fotboll

- Fritid

- Fysik

- Geovetenskap

- Golf

- Hälsa och motion

- Hantverk

- Hinduism

- Historia

- Hobbies

- Hockey

- Hus och trädgård

- Ideell

- Improvisering

- Investering

- Islam

- Judendom

- Karriär

- Kemi

- Komedi

- Komedifiktion

- Komediintervjuer

- Konst

- Kristendom

- Kurser

- Ledarskap

- Life Science

- Löpning

- Marknadsföring

- Mat

- Matematik

- Medicin

- Mental hälsa

- Mode och skönhet

- Motion

- Musik

- Musikhistoria

- Musikintervjuer

- Musikkommentarer

- Näringslära

- Näringsliv

- Natur

- Naturvetenskap

- Nyheter

- Nyhetskommentarer

- Personliga dagböcker

- Platser och resor

- Poddar

- Politik

- Relationer

- Religion

- Religion och spiritualitet

- Rugby

- Så gör man

- Sällskapsspel

- Samhälle och kultur

- Samhällsvetenskap

- Science fiction

- Sexualitet

- Simning

- Självhjälp

- Skönlitteratur

- Spel

- Sport

- Sportnyheter

- Språkkurs

- Stat och kommun

- Ståupp

- Tekniknyheter

- Teknologi

- Tennis

- TV och film

- TV-recensioner

- Underhållningsnyheter

- Utbildning

- Utbildning för barn

- Verkliga brott

- Vetenskap

- Vildmarken

- Visuell konst

Om podden

Raumzeit ist eine Serie von Gesprächen mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Astronauten und Projektleitern über Raumfahrt. Jede Episode rückt einen Themenbereich in den Fokus und diskutiert ausführlich alle Aspekte und Details.

The podcast Raumzeit is created by Metaebene Personal Media - Tim Pritlove. The podcast and the artwork on this page are embedded on this page using the public podcast feed (RSS).

Avsnitt

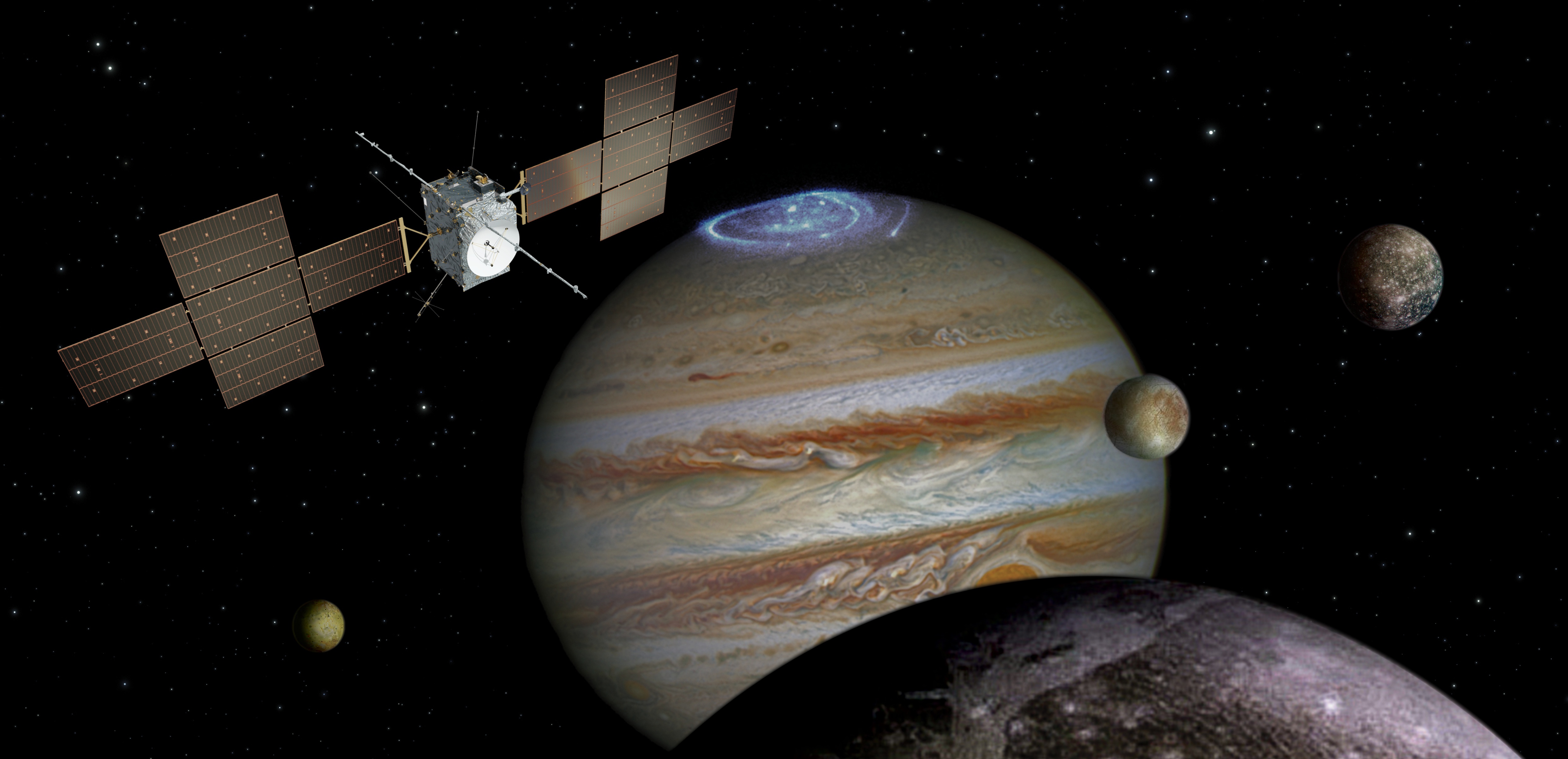

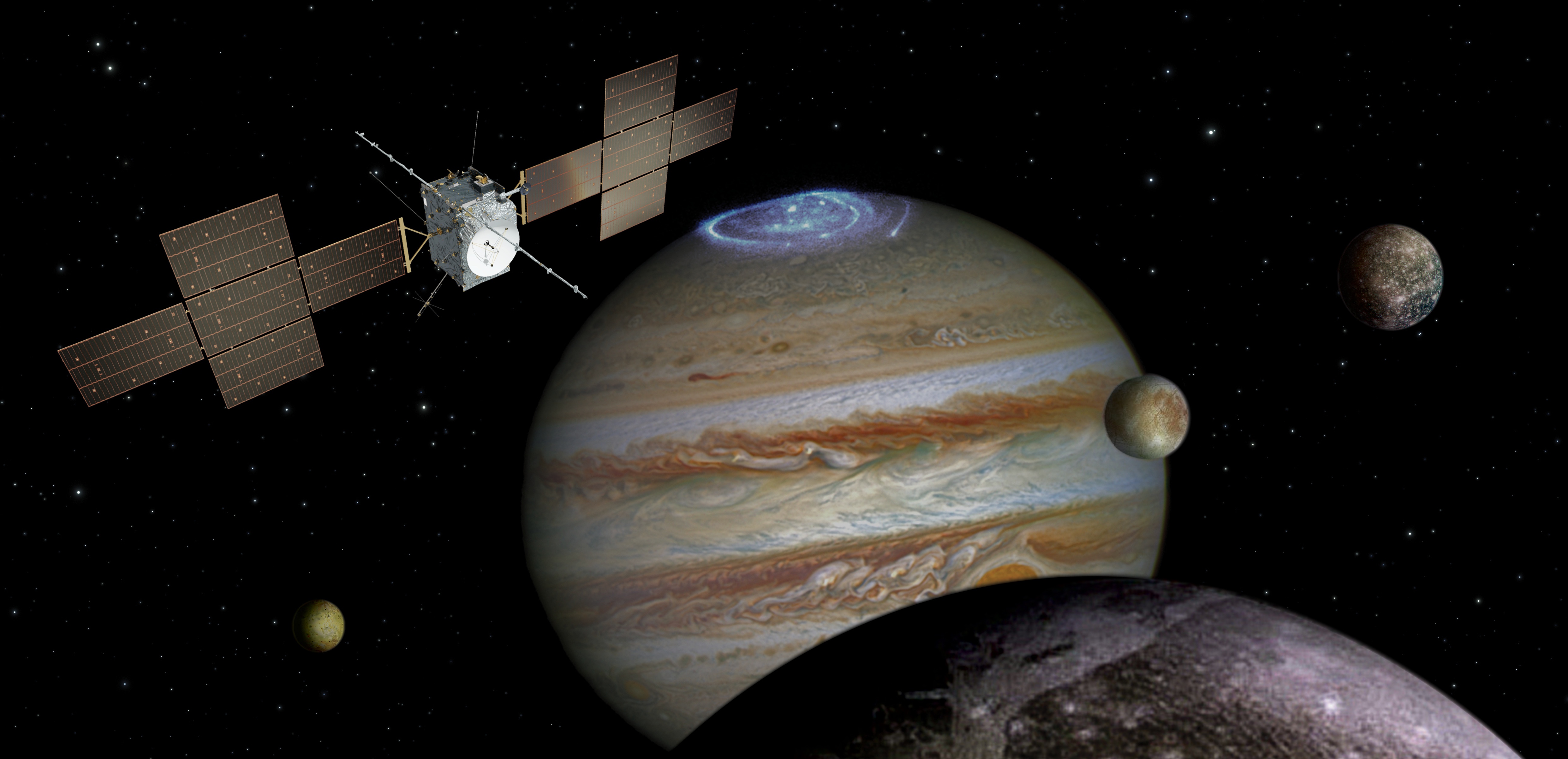

RZ123 Die Erforschung des Jupitersystems

Der Jupiter und seine Monde lassen noch viele Fragen offen, die kommende Missionen klären sollen

Der Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems und hat nach aktueller Zählung fast 100 Monde. Die bekanntesten davon sind die Galileischen Monde Io, Europa, Ganymede und Kallisto die, ob ihrer Größe und Unterschiedlichkeit wie auch der Jupiter selbst im Mittelpunkt der Erforschung stehen.

Dauer:

1 Stunde

53 Minuten

Aufnahme:

19.09.2024

Ich spreche mit Paul Hartough, dem Leiter Gruppe planetaren Atmosphären am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und dem Principal Investigator des Submillimetre Wave Instrument (SWI) der JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) Mission.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung

Aeronomie – Wikipedia

2001: Odyssee im Weltraum – Wikipedia

Troposphäre – Wikipedia

Interstellares Medium – Wikipedia

Doppler-Effekt – Wikipedia

Albedo – Wikipedia

Pioneer (Raumsonden-Programm) – Wikipedia

Voyager-Sonden – Wikipedia

Galileo (Raumsonde) – Wikipedia

Juno (Raumsonde) – Wikipedia

Galileische Monde – Wikipedia

Enceladus (Mond) – Wikipedia

Oortsche Wolke – Wikipedia

Maxwell-Boltzmann-Verteilung – Wikipedia

Cassini-Huygens – Wikipedia

Europa Clipper – Wikipedia

CHNOPS – Wikipedia

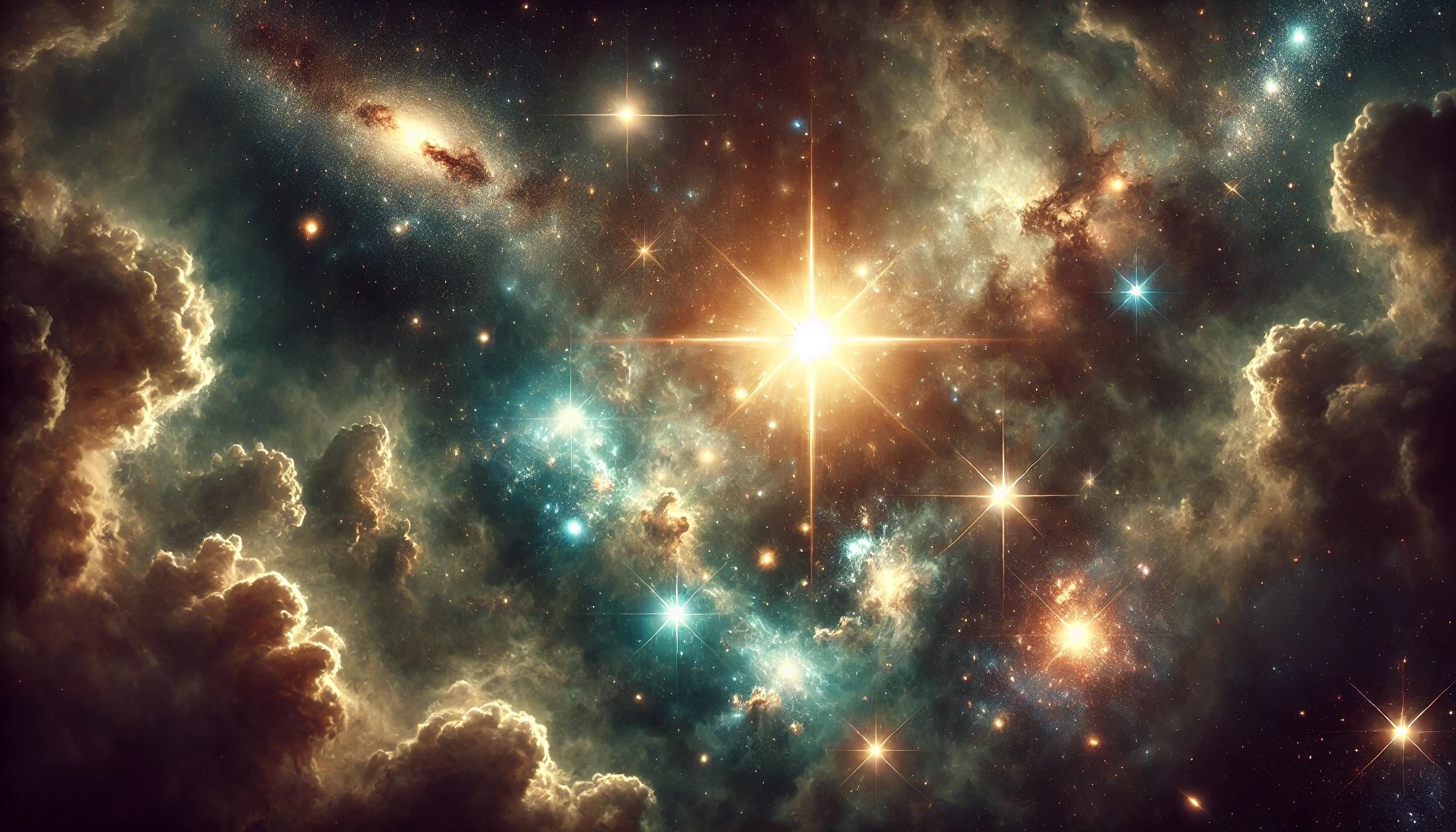

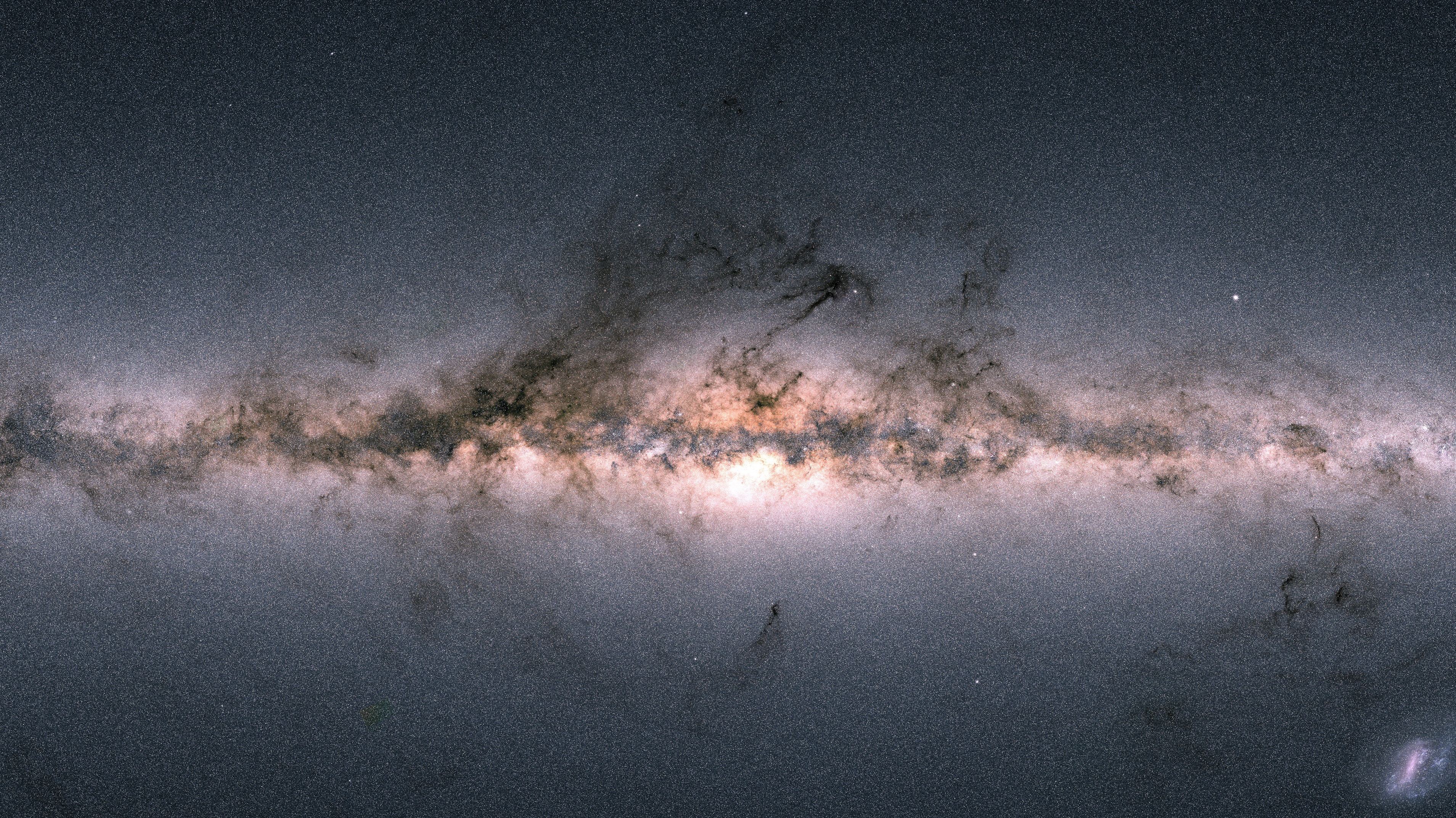

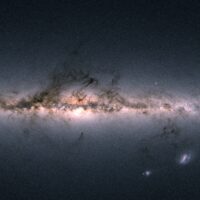

RZ122 Cosmic Dawn

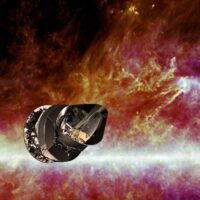

Ein Blick auf die Frühzeit nach dem Urknall, der Lichtwerdung des Universums und der Entstehung der ersten Galaxien

Laut der aktuellen wissenschaftlichen Sichtweise ist das Universum aus einer Singularität heraus durch eine dramatische Expansion entstanden: dem Urknall. Dabei war alle die Materie die das All heute ausmacht auf einen einzelnen Punkt konzentriert und die daraus resultierende Temperatur machte auch noch mehrere hundertausend Jahre der Ausdehnung später unmöglich, dass sich auch nur Atome bildeten, was dann aber irgendwann geschah.

Trotzdem war das Universum dann noch lange für Licht ein undurchdringbares Medium bis die ersten Sterne mit ihrer Strahlung sich langsam einen Weg bahnten bis das transparente Weltall entstand. Erste Galaxien bildeten sich und legten die Grundlage für die Ausprägung des Weltalls wie wir es heute kennen.

Dauer:

1 Stunde

53 Minuten

Aufnahme:

06.06.2024

Anne Hutter |

Ich spreche mit der theoretischen Physikerin Anne Hutter vom Cosmic Dawn Center am Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen über diese Phasen der Weltwerdung, welche physikalischen Grundlagen diese Entwicklung erklären und welche wissenschaftlichen Maßnahmen unternommen werden, um dem Wesen des Urknalls und seinen Folgen auf die Spur zu kommen.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Wikipedia

Hintergrundstrahlung – Wikipedia

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam – Wikipedia

Centre for Astrophysics and Supercomputing (CAS) | Swinburne

Kapteyn Astronomical Institute | Research | University of Groningen

Niels-Bohr-Institut – Wikipedia

James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia

RZ093 Das James-Webb-Weltraumteleskop | Raumzeit

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia

RZ117 Euclid | Raumzeit

Urknall – Wikipedia

Elementarteilchen – Wikipedia

Wasserstoff – Wikipedia

Helium – Wikipedia

Lithium – Wikipedia

Beryllium – Wikipedia

Cosmic Background Explorer – Wikipedia

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Wikipedia

Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia

Filament (Kosmos) – Wikipedia

Rekombination (Physik) – Wikipedia

Reionisierungsepoche – Wikipedia

Ultraviolettstrahlung – Wikipedia

Schwarzer Körper – Wikipedia

Kosmischer Staub – Wikipedia

Rotverschiebung – Wikipedia

Elektromagnetisches Spektrum – Wikipedia

Fluiddynamik – Wikipedia

Square Kilometre Array – Wikipedia

HI-Linie – Wikipedia

Lagrange-Punkte – Wikipedia

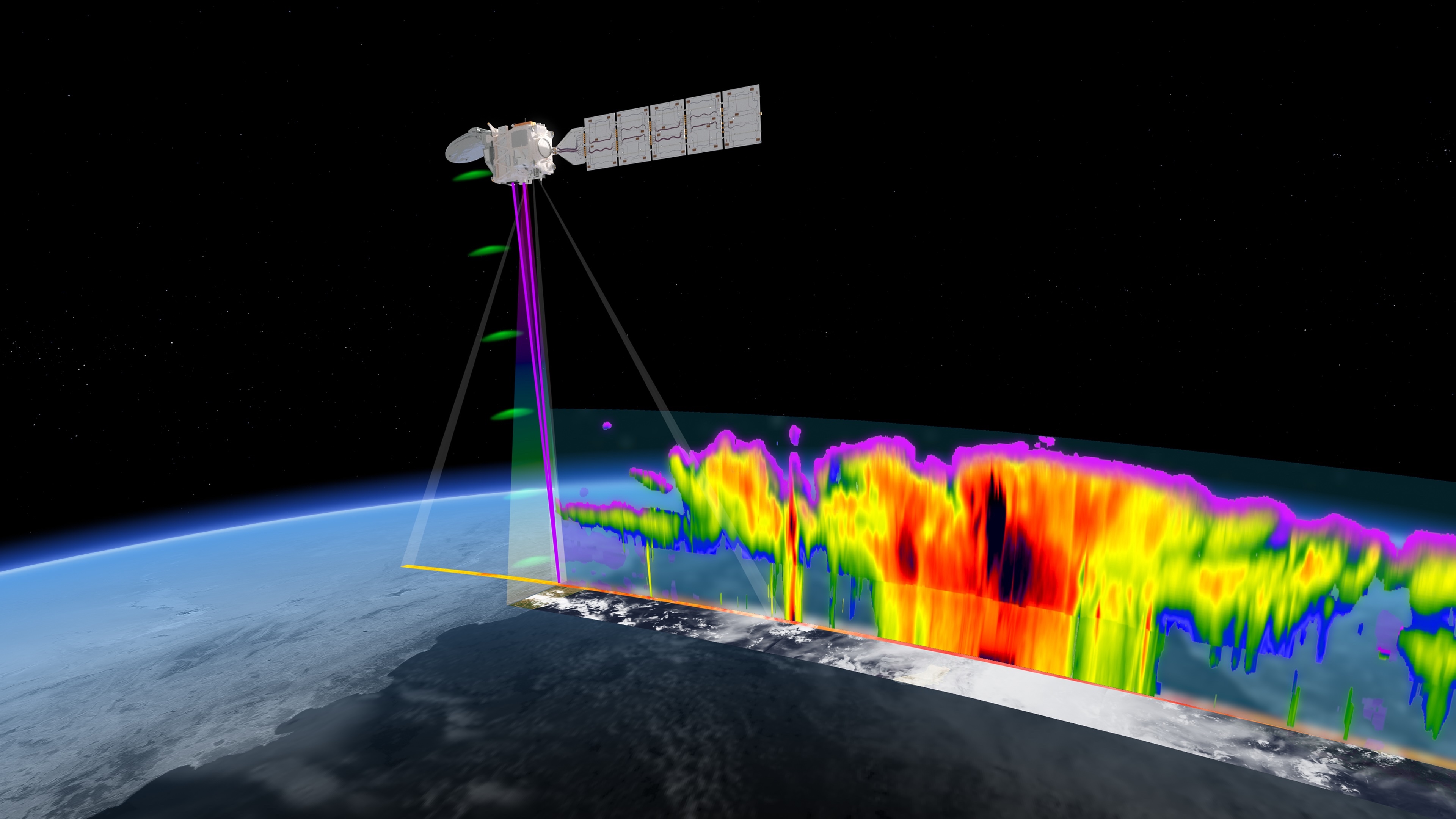

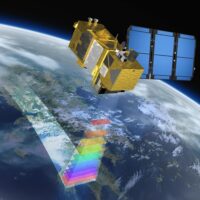

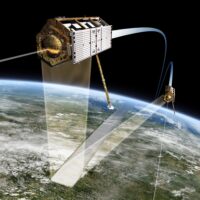

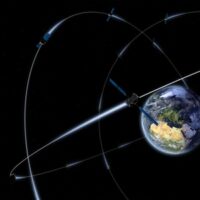

RZ121 EarthCARE

Eine neue Mission studiert auf neue Art die Zusammensetzung von Wolken und deren Auswirkungen auf das Klima

Die neue EarthCARE Mission der ESA (European Space Agency), die in Zusammenarbeit mit der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA durchgeführt wird, zielt darauf ab, unser Verständnis über die Rolle von Wolken und Aerosolen bei der Reflexion von einfallender Sonnenstrahlung zurück ins Weltall und der Speicherung von von der Erdoberfläche emittierter Infrarotstrahlung zu erweitern. Durch die Kombination von vier wissenschaftlichen Instrumenten an Bord des Satelliten, der in einer sonnensynchronen polaren Umlaufbahn die Erde umkreisen wird, sollen globale Beobachtungen von Wolken, Aerosolen und Strahlung ermöglicht werden. Diese Beobachtungen sind entscheidend, um die Wechselwirkungen zwischen Wolken, Aerosolen und Strahlung sowie deren Einfluss auf das Erdklima besser zu verstehen und zu modellieren.

Dauer:

1 Stunde

52 Minuten

Aufnahme:

19.03.2024

Björn Frommknecht |

Thorsten Fehr |

Ich spreche heute gleich mit zwei Repräsentanten der Mission. Björn Frommknecht ist Missionsleiter von EarthCare und ist vor allem für die technischen Aspekte dabei. Thorsten Fehr wiederum leitet das wissenschaftlichen Team der Mission und berichtet über die wissenschaftliche Seite des Projekts. Wir sprechen gemeinsam über die Entstehungsgeschichte der Mission, den bevorstehenden Start, das technische Design, die wissenschaftlichen Ziele und Herangehensweisen und viele andere Details.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Geodäsie – Wikipedia

Europäisches Weltraumforschungsinstitut – Wikipedia

RZ040 GOCE | Raumzeit

CERN – Wikipedia

Envisat – Wikipedia

EarthCARE – Wikipedia

Aerosol – Wikipedia

RZ013 Die Atmosphäre | Raumzeit

Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 – Wikipedia

Cirrus (Wolke) – Wikipedia

CloudSat – Wikipedia

Lidar – Wikipedia

Sojus (Rakete) – Wikipedia

Vega (Rakete) – Wikipedia

Russischer Überfall auf die Ukraine seit 2022 – Wikipedia

SpaceX – Wikipedia

Falcon 9 – Wikipedia

Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Sonnensynchrone Umlaufbahn – Wikipedia

Kamineffekt – Wikipedia

Europäisches Raumflugkontrollzentrum – Wikipedia

Spitzbergen (Inselgruppe) – Wikipedia

Troll (Forschungsstation) – Wikipedia

Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage – Wikipedia

Sentinel-2 – Wikipedia

SPOT (Satellit) – Wikipedia

Voxel – Wikipedia

Meteosat – Wikipedia

Voyager 1 – Wikipedia

ADM-Aeolus – Wikipedia

GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) – Wikipedia

EarthCARE - Earth Online

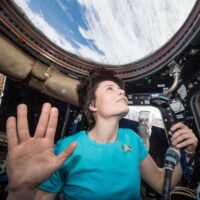

RZ120 Ulf Merbold

Ein Gespräch mit dem ehemaligen Astronauten Ulf Merbold im Zeiss-Großplanetarium Berlin

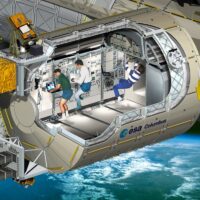

Ulf Merbold ist der erste westdeutsche im All und bis heute derjenige mit den meisten Ausflügen in den Orbit - drei an der Zahl. Er war sowohl mit den Amerikanern an Bord des Space Shuttle als auch mit den Russen auf der Raumstation Mir über der Atmosphäre. Dazu hat er lange Zeit das Europäische Astronautenzentrum in Köln geleitet und maßgeblich zur Planung des europäischen Forschungsmoduls Columbus auf der Internationalen Raumstation ISS beigetragen.

Dauer:

1 Stunde

52 Minuten

Aufnahme:

21.02.2024

Ulf Merbold |

Ulf Merbold blickt auf eine lange Karriere als Physiker, Astronaut und Organisator von Raumfahrtprogrammen zurück. Im Gespräch berichtet er von seinem Weg zur Raumfahrt, seinen drei Raumfahrt-Missionen, den Herausforderungen in der neuen Kooperation sowohl mit Amerikanern und Russen und den Belastungen und Offenbarungen, denen man als Astronaut ausgesetzt ist.

Das Gespräch fand live im Zeiss-Großplanetarium in Berlin vor Publikum statt.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Sigmund Jähn – Wikipedia

Greiz – Wikipedia

Sputnik – Wikipedia

Orion (Raumschiff) – Wikipedia

Automated Transfer Vehicle – Wikipedia

Columbus (ISS-Modul) – Wikipedia

Spacelab – Wikipedia

Kraftwerk (Band) – Wikipedia

Johann Sebastian Bach – Wikipedia

STS-9 – Wikipedia

Casablanca – Wikipedia

STS-51-L – Wikipedia

Sojus (Rakete) – Wikipedia

REM-Schlaf – Wikipedia

Northrop T-38 – Wikipedia

Hermann Oberth – Wikipedia

Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski – Wikipedia

Jules Verne – Wikipedia

Von der Erde zum Mond – Wikipedia

Douglas Adams – Wikipedia

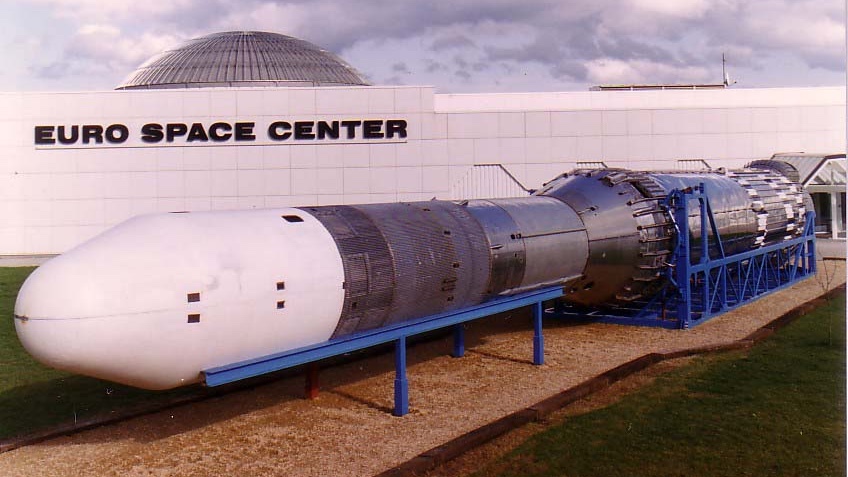

RZ119 Das Ariane-Raketenprogramm

Ein Rückblick auf die Geschichte der Ariane-Raketen und ein Ausblick auf die Ariane 6

Nach einem rumpeligen Start mit der "Europa"-Rakete haben sich die führenden europäischen Techniknationen in den 1970er Jahren erfolgreich in dem Ariane-Raketenprogramm zusammengefunden, was dann auch schnell zur Mitgift bei der Gründung der ESA wurde. Besonders die Ariane 5 war dann lange Zeit eine der erfolgreichsten und zuverlässigsten Raketensysteme der Welt. Jetzt ist die letzte Ariane 5 gestartet und in diesem Jahr wird mit dem Jungfernflug der neuen Ariane 6 gerechnet.

Dauer:

2 Stunden

16 Minuten

Aufnahme:

19.01.2024

Denis Regenbrecht |

Ich spreche mit Denis Regenbrecht, Gruppenleiter für den Bereich Ariane in der Abteilung Operationelle Träger und Infrastruktur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Wir sprechen über den Beginn der Europäischen Zusammenarbeit, die Entwicklung der ersten Ariane-Raketen, den erfolgreichen Lauf der Ariane 5, was von der Ariane 6 zu erwarten ist und unter welchen Bedingungen auch Europa die Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen angehen wird.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Wikipedia

Ariane (Rakete) – Wikipedia

Europa (Rakete) – Wikipedia

European Launcher Development Organisation – Wikipedia

Centre national d’études spatiales – Wikipedia

Europäische Weltraumorganisation – Wikipedia

Arianespace – Wikipedia

Symphonie (Satellit) – Wikipedia

Ariane 4 – Wikipedia

Pufferüberlauf – Wikipedia

Voyager-Programm – Wikipedia

Ariane 5 – Wikipedia

Hydrazin – Wikipedia

Distickstofftetroxid – Wikipedia

Spezifischer Impuls – Wikipedia

Max Q (Raumfahrtphysik) – Wikipedia

Automated Transfer Vehicle – Wikipedia

Lagrange-Punkte – Wikipedia

Satellitenorbit – Wikipedia

James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia

Herschel-Weltraumteleskop – Wikipedia

Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia

Commercial Orbital Transportation Services – Wikipedia

Ariane 6 – Wikipedia

Raumfahrtzentrum Guayana – Wikipedia

Sojus (Rakete) – Wikipedia

Vega (Rakete) – Wikipedia

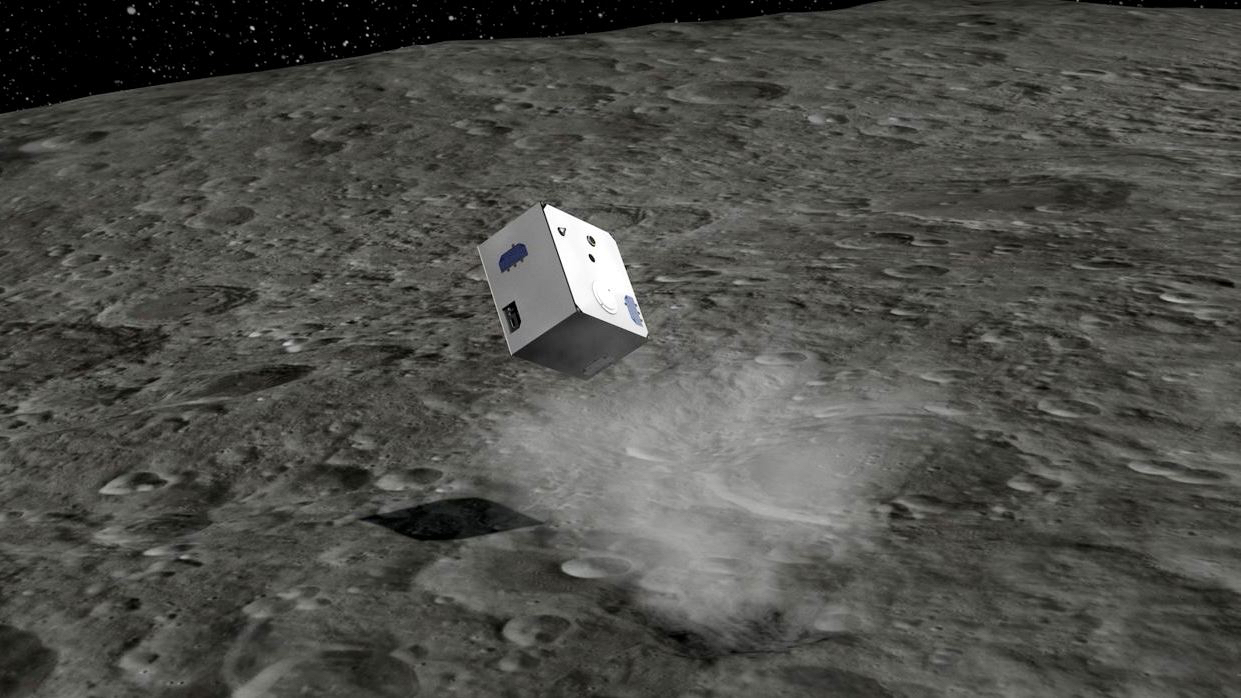

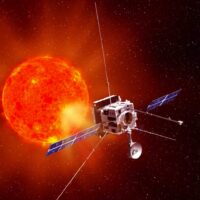

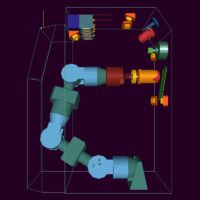

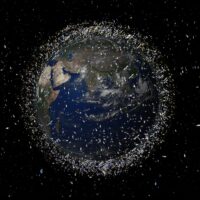

RZ118 Raumfahrt-Industrie

Die Rolle der Raumfahrt-Industrie beim Bau und Betrieb von Raumfahrzeugen

Firmen wie OHB in Bremen übernehmen in der Raumfahrt eine kritische Rolle. Als Partner der Wissenschaft und Raumfahrtagenturen begleiten sie die Planung und übernehmen den Bau der Raumfahrzeuge und Nutzlasten. Die von ihnen mit entwickelte Technik erlaubt dabei, die Satelliten immer moderner werden zu lassen und zunehmend kostengünstiger zu betreiben.

Aber nicht nur das Zustandekommen von Missionen steht im Fokus dieser Unternehmen. Immer wichtiger wird die Planung des Missionsendes, der Rückführung, Entsorgung und ggf. auch die Verlängerung von Missionen nehmen immer breiteren Raum ein. Die Problematik der Weltraumschrotts stellt die Raumfahrt vor neue Herausforderungen, die künftig mit neuen Lösungen für Planung, Reparatur oder Rettung von Missionen beantwortet werden müssen.

Dauer:

1 Stunde

57 Minuten

Aufnahme:

27.10.2023

Charlotte Bewick |

Wir sprechen mit Charlotte Bewick, Abteilungsleiterin für wissenschaftliche Missionen bei OHB in Bremen. OHB ist einer der Unternehmen, die in Europa Raumfahrzeugbau betreiben. Wir sprechen über die Aufgaben der Industrie bei der Planung von Missionen, über Fokus und Kommunikation und Organisation der eigenen Arbeit und auch über die spezielle Herausforderung der Weltraummüll-Problematik. Charlotte Bewick ist auch Gründerin des OHB-Weltraumschrott-Kompetenzzentrums und macht sich viel Gedanken darüber, wie Raumfahrt künftig technisch und rechtlich gestaltet werden muss, um die Raumfahrt auch in den nächsten Jahrzehnten noch sicher und bezahlbar zu halten.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Erdnähe – Wikipedia

Solar Orbiter – Wikipedia

PLATO – Wikipedia

Comet Interceptor – Wikipedia

Laser Interferometer Space Antenna – Wikipedia

JUICE (Raumsonde) – Wikipedia

ARIEL (Weltraumteleskop) – Wikipedia

1I/ʻOumuamua – Wikipedia

Oortsche Wolke – Wikipedia

(65803) Didymos – Wikipedia

Dimorphos (Mond) – Wikipedia

Double Asteroid Redirection Test – Wikipedia

Hera (Raumfahrtmission) – Wikipedia

Vega (Rakete) – Wikipedia

Technology Readiness Level – Wikipedia

Modellbasiertes Systems Engineering – Wikipedia

Reaktionsrad – Wikipedia

Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia

Satellitenkollision am 10. Februar 2009 – Wikipedia

Starlink – Wikipedia

Kessler-Syndrom – Wikipedia

ESA - The Zero Debris Charter

Intelsat 29e – Wikipedia

Envisat – Wikipedia

Satellitenorbit – Wikipedia

Geosynchrone Umlaufbahn – Wikipedia

Friedhofsorbit – Wikipedia

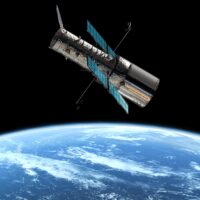

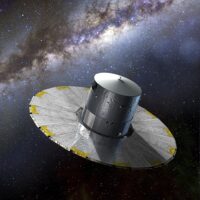

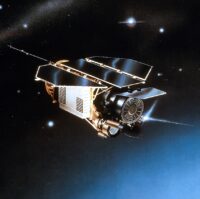

RZ117 Euclid

Ein Weltraumteleskop auf der Suche nach dunkler Energie und dunkler Materie

Die geometrische Vermessung des Universums kann eine Reihe von Erkenntnissen liefern, die Aufschluss über seine wahre Größe geben – und damit auch sowohl über seine kontinuierliche Ausdehnung als auch seine innere Beschaffenheit. Diesen Auftrag hat das jüngst gestartete Weltraumteleskop Euclid der ESA, das eine umfangreiche Beobachtung des Weltraums im visuellen sowie dem nahinfraroten Spektrum vornehmen wird.

Durch diese Himmelsdurchmusterung erhoffen sich die Astronomen weitere Daten zur Bestimmung der dunklen Energie als auch der dunklen Materie im All. Das gesammelte Datenmaterial wird darüberhinaus in bereitgestellten Katalogen den Forscherinnen und Forschern weltweit noch über Jahre hinaus eine Forschungsgrundlage sein.

Dauer:

1 Stunde

58 Minuten

Aufnahme:

23.10.2023

Knud Jahnke |

Auskünft über diese interessante Mission gibt Knud Jahnke, Leiter der Euclid-Missionsgruppe in der Galaxien- und Kosmologieabteilung des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Knud erläutert uns die Ziele der Mission, das Design des Weltraumteleskops und seiner Instrumente und welche Fragen der Datenkatalog am Ende beantworten soll.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Whirlpool-Galaxie – Wikipedia

Sterne und Weltraum – Wikipedia

Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia

Shapley-Curtis-Debatte – Wikipedia

Standardkerze – Wikipedia

Supernova vom Typ Ia – Wikipedia

Dunkle Materie – Wikipedia

Dunkle Energie – Wikipedia

Planck-Weltraumteleskop – Wikipedia

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Wikipedia

Kosmologische Konstante – Wikipedia

James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia

Urknall – Wikipedia

Modifizierte Newtonsche Dynamik – Wikipedia

Voyager-Sonden – Wikipedia

Quasar – Wikipedia

Gravitationslinseneffekt – Wikipedia

Baryonische akustische Oszillation – Wikipedia

Einsteinring – Wikipedia

Relativitätstheorie – Wikipedia

Hintergrundstrahlung – Wikipedia

Chladnische Klangfigur – Wikipedia

Gaia (Raumsonde) – Wikipedia

CCD-Sensor – Wikipedia

Weltraumforschung: Das Geheimnis der dunklen Energie – DW – 18.07.2012

Korsch-Teleskop – Wikipedia

Sojus (Rakete) – Wikipedia

Ariane 6 – Wikipedia

Falcon 9 – Wikipedia

Lagrange-Punkte – Wikipedia

Spektroskopie – Wikipedia

Photometrie – Wikipedia

Hubble-Konstante – Wikipedia

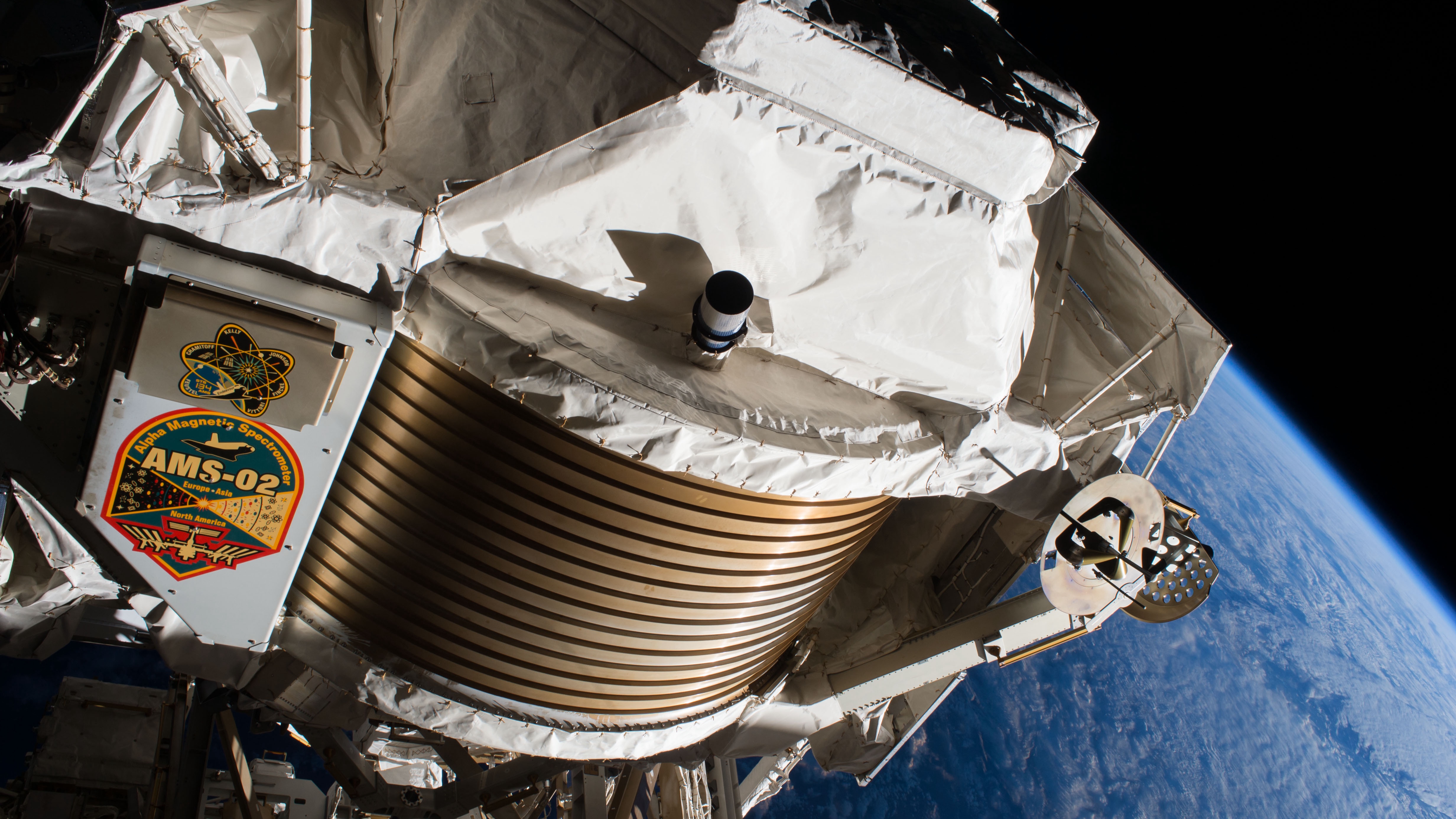

RZ116 CERN: LHCb

Der LHCb-Detektor am CERN versucht Widersprüche des Universums zu klären

Eines der Rätsel der Kosmologie ist das Verhältnis von Materie zu Anti-Materie und warum es im Weltall mehr Materie als Anti-Materie gibt. Und man weiß, dass das Standardmodell der Physik zwar für unsere üblichen Energiebereiche gilt aber in der Dimension des Universums nicht alles erklärt. Um diese Widersprüche aufzudecken hat das CERN mit dem LHCB einen Detektor im Betrieb, der diese Grenzen der Physik ausloten und neue Erkenntnisse liefern soll.

Dauer:

1 Stunde

8 Minuten

Aufnahme:

26.04.2023

Patrick Koppenburg |

Patrick Koppenburg ist Operations Coordinator and Physics Coordinator beim LHCb-Experiment. Wir sprechen über Hintergrund und Technik des Detektors, welche Unklarheiten beim Verständnis der Physik hier ausgeräumt werden soll und welche Hoffnungen für die Langzeitergebnisse bestehen.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Quark (Physik) – Wikipedia

B-Fabrik – Wikipedia

CP-Verletzung – Wikipedia

Radioaktivität – Wikipedia

Positron – Wikipedia

Annihilation – Wikipedia

Alpha-Magnet-Spektrometer – Wikipedia

Hadron – Wikipedia

Myon – Wikipedia

Tscherenkow-Strahlung – Wikipedia

W-Boson – Wikipedia

Tetraquark – Wikipedia

Pentaquark – Wikipedia

Meson – Wikipedia

Quantenchromodynamik – Wikipedia

Gluon – Wikipedia

Dunkle Materie – Wikipedia

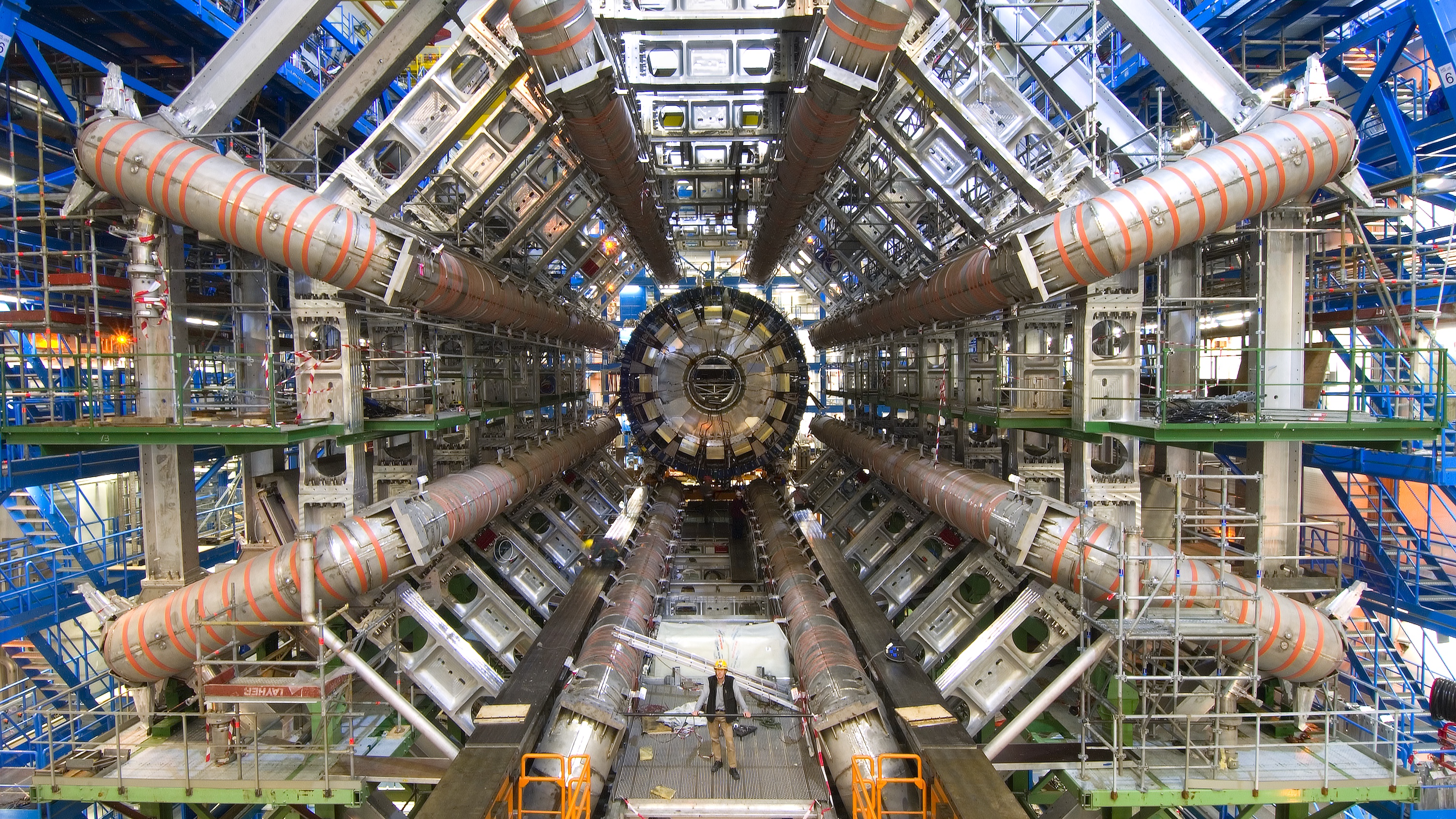

RZ115 CERN: ATLAS

Aufbau, Funktion und Aufgabe des ATLAS-Detektors am CERN

Nach dem CMS-Detektor ist ATLAS das zweite große Detektor-System am Large Hadron Collider am CERN in Genf, dass den Nachweis des Higgs-Bosons geliefert hat und mit seiner aufwändigen Technik auch heute noch weiter Teilchenkoliisionen beobachtet und damit aktiv zur Grundlagenforschung beiträgt.

Dauer:

1 Stunde

17 Minuten

Aufnahme:

26.04.2023

Christoph Rembser |

Wir sprechen mit Christoph Rembser, seit 2016 Leiter des ATLAS-Teams, über die Konzeptionsphase des Detektors, seinen internen Aufbau und die Unterschiede zu CMS, wie Kollisionsdetektion abläuft und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits gewonnen wurden und welche vielleicht noch gewonnen werden könnten.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Large Hadron Collider – Wikipedia

Geigenbauer – Wikipedia

ATLAS (Detektor) – Wikipedia

Tian’anmen-Massaker – Wikipedia

Deutsches Elektronen-Synchrotron – Wikipedia

HERA (Teilchenbeschleuniger) – Wikipedia

Elektron – Wikipedia

Myon – Wikipedia

Zylinderspule – Wikipedia

Kalorimeter – Wikipedia

Silicium – Wikipedia

Argon – Wikipedia

Ionisation – Wikipedia

Dunkle Materie – Wikipedia

Bullet Galaxy - Wikipedia

Future Circular Collider - Wikipedia

Supersymmetrie – Wikipedia

Hadron – Wikipedia

Lepton – Wikipedia

Austauschteilchen – Wikipedia

Graviton – Wikipedia

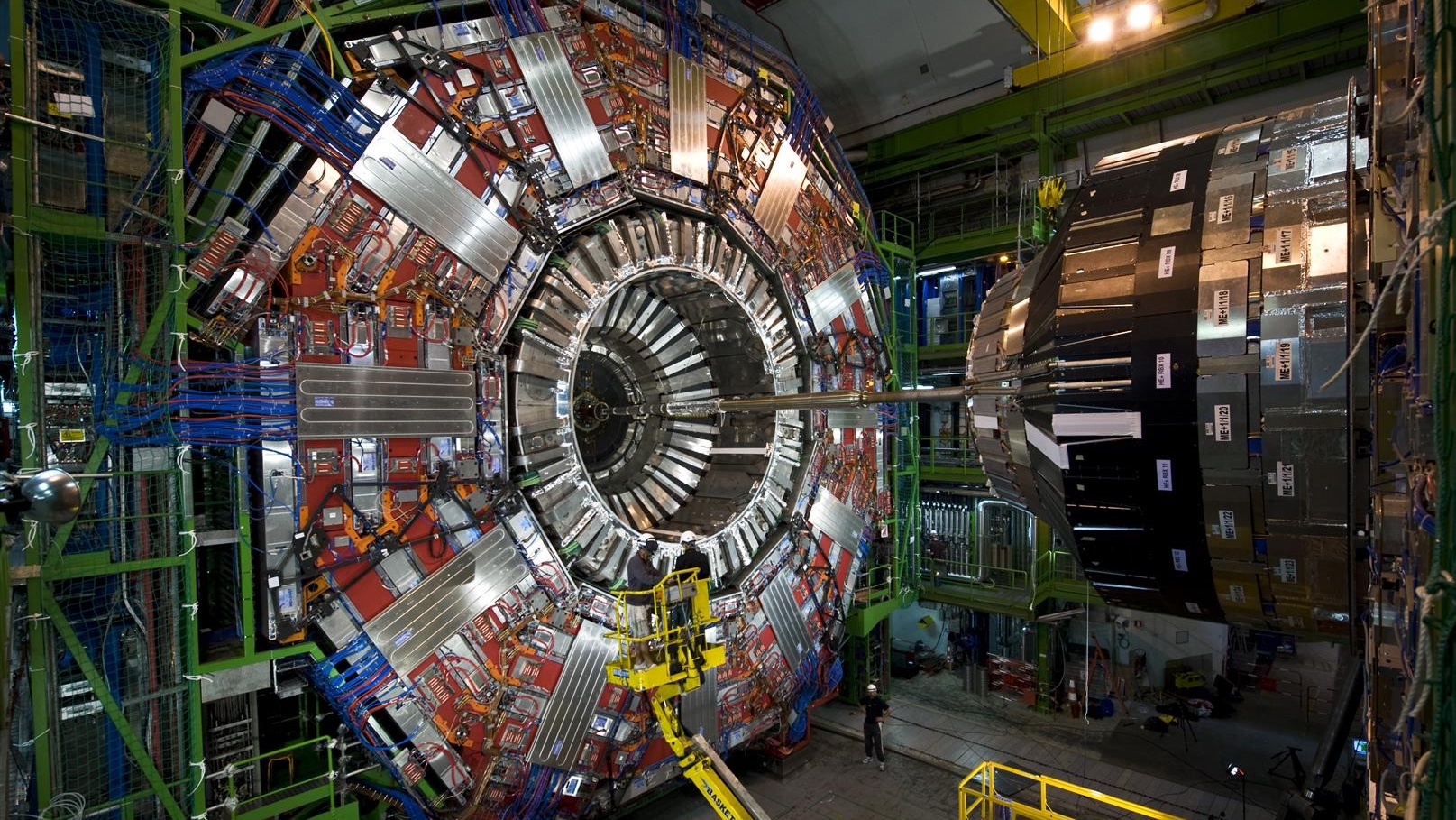

RZ114 CERN: CMS

Aufbau, Funktion und Aufgabe des CMS-Detektors am CERN

Der CMS (Compact Muon Solenoid) ist einer der beiden Detektoren, die gemeinsam den Nachweis des Higgs-Bosons ermöglicht haben und ist eine dieser gigantischen Strukturen 100m unter der Erde am CERN and dem die vom LHC beschleunigten Teilchen untersucht werden.

Dauer:

1 Stunde

43 Minuten

Aufnahme:

26.04.2023

Wolfgang Adam |

Wir sprechen mit Wolfgang Adam, dem stellvertretendem Sprecher CMS-Kollaboration, über die Planung, Bauphase und Design des Detektors, die Funktionsweise und Aufgaben der einzelnen Detektionsschichten und welchen Beitrag CMS zum Nachweis des Higgs-Bosons geleistet hat.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Compact Muon Solenoid – Wikipedia

RZ104 Cherenkov Telescope Array | Raumzeit

RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer

Standardmodell der Teilchenphysik – Wikipedia

Hadron – Wikipedia

Elektron – Wikipedia

Myon – Wikipedia

Zylinderspule – Wikipedia

Tesla (Einheit) – Wikipedia

Feldlinie – Wikipedia

CCD-Sensor – Wikipedia

Silicium – Wikipedia

Bleiwolframat – Wikipedia

Szintillator – Wikipedia

Myon – Wikipedia

Tauon – Wikipedia

Higgs-Boson – Wikipedia

Z-Boson – Wikipedia

Photon – Wikipedia

Quantenfeldtheorie – Wikipedia

Quark (Physik) – Wikipedia

W-Boson – Wikipedia

Symmetriebrechung – Wikipedia

Antiteilchen – Wikipedia

Dunkle Materie – Wikipedia

Neutrino – Wikipedia

RZ113 CERN: Der ALICE-Detektor

Das ALICE-Experiment auf der Suche nach dem Wunderland des Quark-Gluon-Plasmas

Das ALICE-Experiment ist eines der großen Detektorsysteme am CERN in Genf und nutzt den CERN-Beschleunigerring um die Kollision schwerer Ionen zu beobachten. Dabei entsteht ein sogenanntes Quark-Gluon-Plasma, in dem sich Atom zu einem Teilchenbrei vermengen wie man es vermutlich kurz nach dem Urknalls vorgefunden hat.

Dauer:

1 Stunde

42 Minuten

Aufnahme:

25.04.2023

Kai Schweda |

Wir sprechen mit Kai Schweda, derzeit der offizielle Sprecher und Projektleiter des ALICE-Teams am CERN. Wir schauen auf die physikalischen Hintergründe, die aufwändige Technik und Funktionsweise des Detektors, welche Ergebnisse das Experiment bisher schon hat liefern können und was für Aufgaben und technische Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

CERN – Wikipedia

ALICE – Wikipedia

Large Hadron Collider – Wikipedia

Higgs-Boson – Wikipedia

Proton – Wikipedia

Blei – Wikipedia

Schwerion – Wikipedia

Uran – Wikipedia

Feldlinie – Wikipedia

Xenon – Wikipedia

Quark (Physik) – Wikipedia

Schwache Wechselwirkung – Wikipedia

Starke Wechselwirkung – Wikipedia

Farbladung – Wikipedia

Streuexperiment – Wikipedia

Quark-Gluon-Plasma – Wikipedia

Urknall – Wikipedia

Beryllium – Wikipedia

Lorentzkraft – Wikipedia

Pion – Wikipedia

Zylinderspule – Wikipedia

Spurendriftkammer – Wikipedia

Plancksches Strahlungsgesetz – Wikipedia

Antiteilchen – Wikipedia

Quantenchromodynamik – Wikipedia

Dunkle Materie – Wikipedia

Dunkle Energie – Wikipedia

Standardmodell der Teilchenphysik – Wikipedia

RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer | Raumzeit

Neutronenstern – Wikipedia

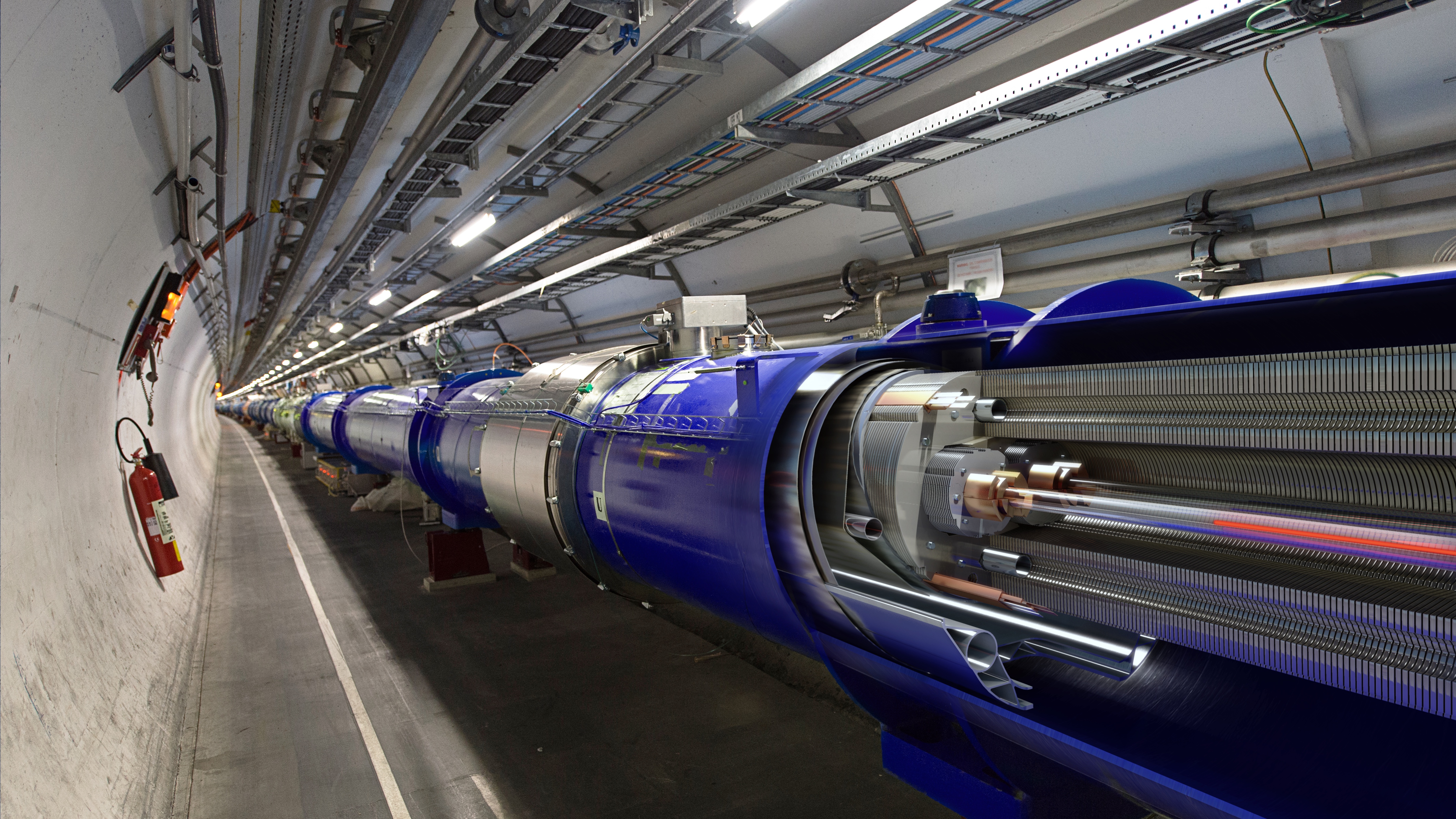

RZ112 CERN: Die Beschleuniger-Kette

Die größte Maschine der Welt ist die Basis der Forschung am CERN

Die Beschleunigung von Teilchen ist die Grundlage für die Forschung am CERN. Eine Kaskade von miteinander verbundenen Ringen wird dabei zur Schnellstraße für beschleunigte Elektronen oder Ionen und bauen dabei sukzessive die Energie auf, die letztlich in einer Kollision freigesetzt wird und die Experimente am CERN ermöglicht.

Daher sind Aufbau, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung dieser komplexen Maschine ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit am CERN.

Dauer:

1 Stunde

39 Minuten

Aufnahme:

25.04.2023

Alexander Huschauer |

Wir sprechen mit Alexander Huschauer, zuständig für den Betrieb und Wartung des CERN Proton Synchrotron, über Sinn, Design, Aufbau, Betrieb, Wartung und Anwendung von Teilchenbeschleunigern im Allgemeinen und den Beschleunigern am CERN im besonderen.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

CERN – Wikipedia

Teilchenbeschleuniger – Wikipedia

Proton Synchrotron – Wikipedia

Super Proton Synchrotron – Wikipedia

Large Hadron Collider – Wikipedia

Radio-frequency quadrupole - Wikipedia

Linearbeschleuniger – Wikipedia

Dipol (Physik) – Wikipedia

Quadrupol – Wikipedia

ISOLDE – Wikipedia

Neodym – Wikipedia

Titan (Element) – Wikipedia

Kollimator – Wikipedia

Tevatron – Wikipedia

Relativistic Heavy Ion Collider - Wikipedia

Radionuklid – Wikipedia

Positronen-Emissions-Tomographie – Wikipedia

Strahlentherapie – Wikipedia

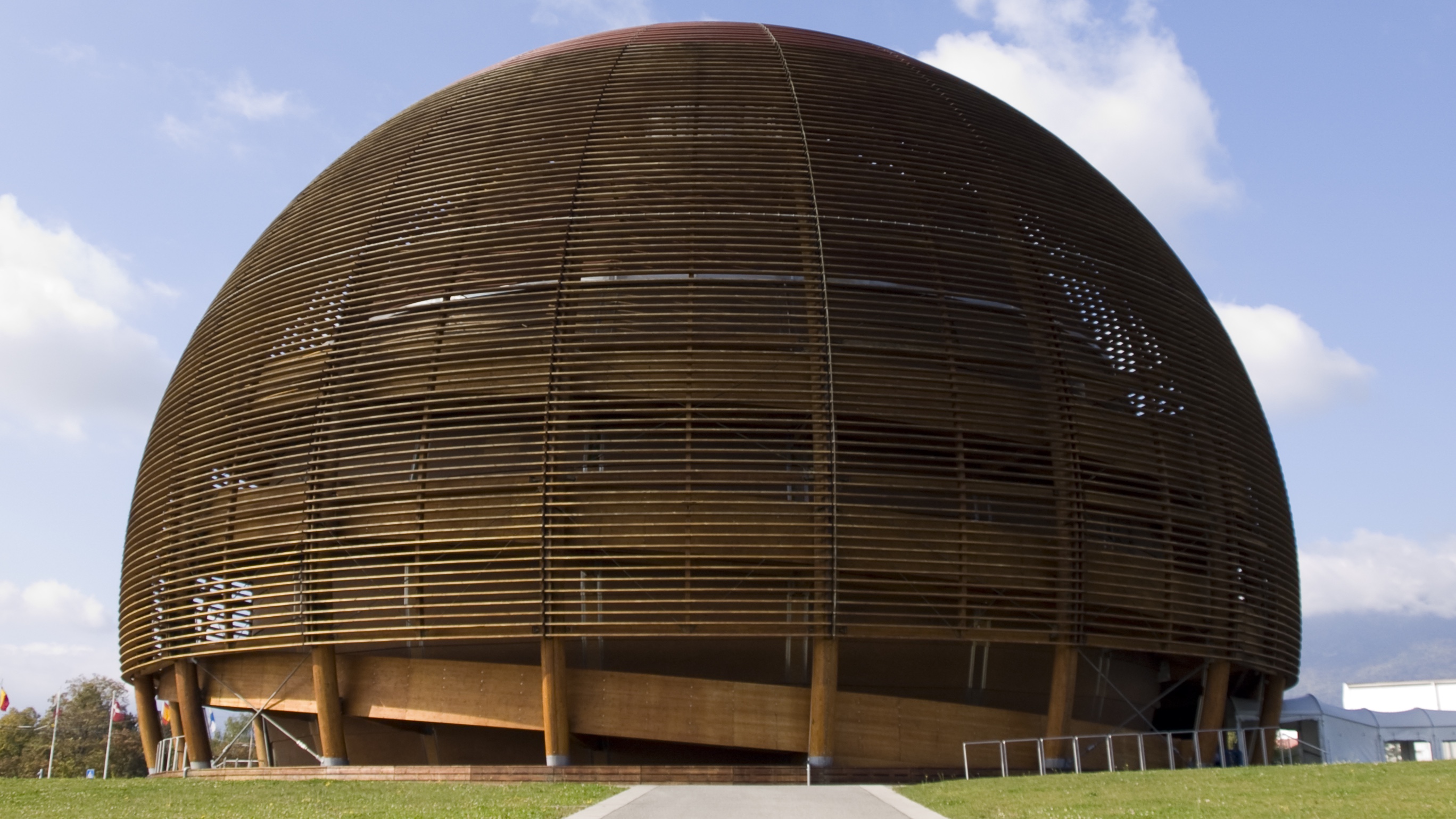

RZ111 CERN: Geschichte und Erfolge

Das CERN in Genf und die Grundlagenforschung für Teilchenphysik

1954 gegründet, war das CERN von Anfang an Friedens- und Forschungsprojekt in einem. Der aufsteigenden Bedeutung der Kernforschung trug dieser neue Standort in Genf Rechnung und versammelte Wissenschaftler aus Europa und aller Welt, um zu erforschen, was die Welt im innersten zusammenhält. In seiner über 70-jährigen Geschichte konnte das CERN nicht nur grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse liefern sondern machte auch durch nebenläufige Durchbrüche wie die Erfindung des World Wide Webs von sich reden. Als 2012 durch die Experimente am CERN auch noch das lang gesuchte Higgsfeld bestätigt und damit der letzte gesuchte Baustein des Standardmodells der Teilchenphysik gefunden wurde, hatte das CERN die Aufmerksamkeit der ganzen Welt und steht seitdem wie kein anderer Standort für die Bedeutung der Grundlagenforschung in der Wissenschaft.

Dauer:

1 Stunde

37 Minuten

Aufnahme:

24.04.2023

Manfred Krammer ist Leiter des Experimental Physics Department am CERN, das die Schnittstelle zu allen wichtigen Gruppen innerhalb des CERN darstellt. Wir sprechen über die Geschichte des CERN und die Anfänge der Grundlagenforschung in der Teilchenphysik, über die ersten Meilensteine des CERN und die Besonderheit der Entdeckung des Higgsfelds.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

CERN – Wikipedia

Myon – Wikipedia

Synchro-Zyklotron (CERN) – Wikipedia

Relativitätstheorie – Wikipedia

Atom – Wikipedia

Elektron – Wikipedia

Elementarteilchen – Wikipedia

Periodensystem – Wikipedia

Standardmodell der Teilchenphysik – Wikipedia

Rutherford-Streuung – Wikipedia

Teilchenbeschleuniger – Wikipedia

Hadron – Wikipedia

Meson – Wikipedia

Pion – Wikipedia

Kaon – Wikipedia

Kosmische Strahlung – Wikipedia

RZ104 Cherenkov Telescope Array | Raumzeit

Proton Synchrotron – Wikipedia

Large Hadron Collider – Wikipedia

Super Proton Synchrotron – Wikipedia

Hohlraumresonator – Wikipedia

Fundamentale Wechselwirkung – Wikipedia

Schwache Wechselwirkung – Wikipedia

Z-Boson – Wikipedia

Blasenkammer – Wikipedia

Elektroschwache Wechselwirkung – Wikipedia

Neutrino – Wikipedia

Heureka – Wikipedia

World Wide Web – Wikipedia

Higgs-Mechanismus – Wikipedia

Future Circular Collider - Wikipedia

RZ110 Grenzen des menschlichen Körpers

Die Physiologie des Mensch in extremen Situationen

Der Mensch ist eine Erfolgsgeschichte der Evolution und hat bewiesen, dass er sich an die unterschiedlichsten Extrembedingungen gut anpassen kann. Trotzdem gibt es Grenzen, die schlicht durch die Biologie vorgegeben werden und mit denen man sich arrangieren muss, wenn man den Körper unter hohe Belastung stellt.

Was sind die Gründe für diese Beschränkungen und unter welchen Bedingungen können diese Grenzen ausgeweitet oder durch Technologie überwunden werden? Die Beschränkungen auf der Erde sind dann im Weltraum noch einmal deutlich kniffliger und müssen bei Astronauten im Orbit und bei künftigen Mondmissionen bedacht werden.

Dauer:

2 Stunden

16 Minuten

Aufnahme:

06.04.2023

Hanns-Christian Gunga |

Hanns-Christian Gunga, Hochschullehrer für Weltraummedizin und extreme Umwelten am Zentrum für Weltraummedizin an der Charité Berlin, erläutert die Auswirkungen von Temperatur, Nahrungsentzug und Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper und warum wir in bestimmten Bereichen so schnell an unsere Grenzen stossen.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Geologie – Wikipedia

Paläontologie – Wikipedia

RZ075 Geologische Zeit | Raumzeit

Dinosaurier – Wikipedia

Jurassic Park – Wikipedia

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie – Wikipedia

Parabelflug – Wikipedia

Reflexionsarmer Raum – Wikipedia

Sensorische Deprivation – Wikipedia

Floating – Wikipedia

Erythrozyt – Wikipedia

Elektrolyt – Wikipedia

Ayran – Wikipedia

Lassi – Wikipedia

Seerechtsübereinkommen – Wikipedia

Fasten – Wikipedia

Hungerkünstler – Wikipedia

Chronobiologie – Wikipedia

Hypothalamus – Wikipedia

Sommerzeit – Wikipedia

Jetlag – Wikipedia

RZ027 Mars500 | Raumzeit

Circadiane Rhythmik – Wikipedia

Waleri Wladimirowitsch Poljakow – Wikipedia

Artemis-Programm – Wikipedia

Regolith – Wikipedia

RZ010 Raumstationen | Raumzeit

RZ021 Weltraummedizin | Raumzeit

Titan (Mond) – Wikipedia

Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) – Wikipedia

RZ006 Erdbeobachtung | Raumzeit

RZ042 Copernicus/GMES | Raumzeit

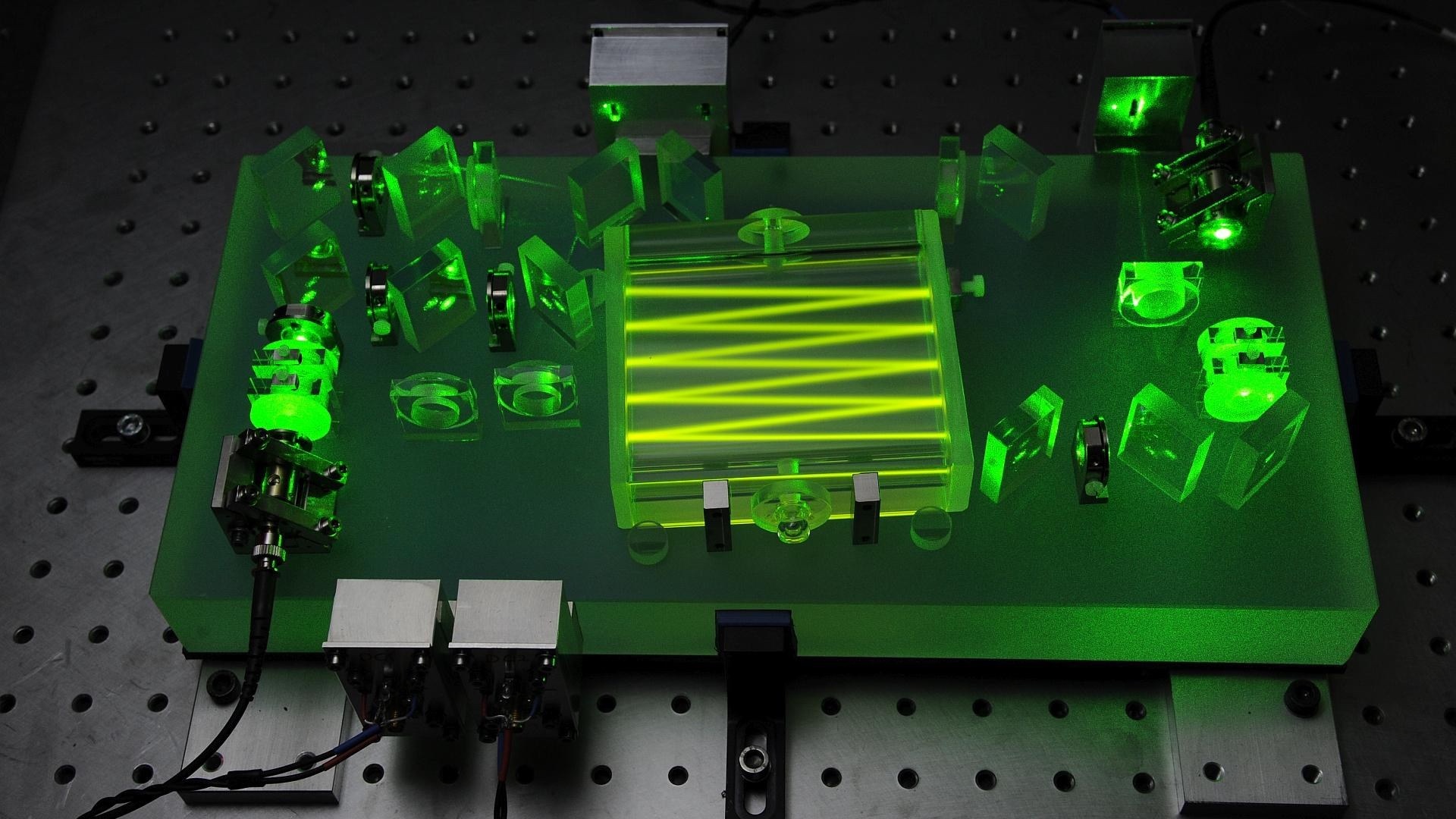

RZ109 Quantentechnologie für die Raumfahrt

Quantenmechanische Eigenschaften dienen zunehmend als Basis moderner Technologien

Die Grundlagenforschung im Bereich der Quantenmechanik ist in den letzten Jahrzehnten weit vorangeschritten und die gewonnenen Erkenntnisse dienen der Entwicklung neuer Technologien, die der Raumfahrt künftig noch genauere Mess- und Steuerinstrumente verspricht.

Doch auch auf der Erde werden diese Erkenntnisse und Technologien ihre Spuren hinterlassen, sobald sie sich im All bewährt haben. Das DLR hat gleich mehrere Institute gegründet um in diesem Bereich weitere Fortschritte zu erzielen und ganz konkrete Ansätze für die kommende Produktentwicklung zu liefern.

Dauer:

1 Stunde

36 Minuten

Aufnahme:

24.03.2023

Lisa Wörner |

Wir sprechen mit der stellvertretenden Leiterin des Instituts für Quantentechnologie des DLR in Ulm Lisa Wörner. Sie stellt die Arbeit des Instituts vor und erläutert, in welchen Bereichen Quantenmechanik heute schon ein Rolle spielt, welche Anwendungen Quantentechnologie in naher Zukunft abdecken wird und was die Hintergründe und Ziele der Raumfahrtexperimente COMPASSO und BECCAL sind.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

DLR - Institut für Quantentechnologien

Facility for Antiproton and Ion Research - Wikipedia

CERN – Wikipedia

Large Hadron Collider – Wikipedia

ALICE – Wikipedia

Der große Entwurf – Wikipedia

Doppelspaltexperiment – Wikipedia

Fullerene – Wikipedia

Welle-Teilchen-Dualismus – Wikipedia

Wellenfunktion – Wikipedia

Quantenmechanik – Wikipedia

Interferenz (Physik) – Wikipedia

RZ008 Satellitennavigation | Raumzeit

Globales Navigationssatellitensystem – Wikipedia

Global Positioning System – Wikipedia

Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia

Institute of Quantum Technologies - COMPASSO

Frequenzkamm – Wikipedia

Bose-Einstein-Kondensat – Wikipedia

Fermion – Wikipedia

Boson – Wikipedia

LIGO – Wikipedia

Laser Interferometer Space Antenna – Wikipedia

Gravity field and steady-state ocean circulation explorer – Wikipedia

GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) – Wikipedia

Rosetta (Sonde) – Wikipedia

Quantenverschränkung – Wikipedia

JUICE (Raumsonde) – Wikipedia

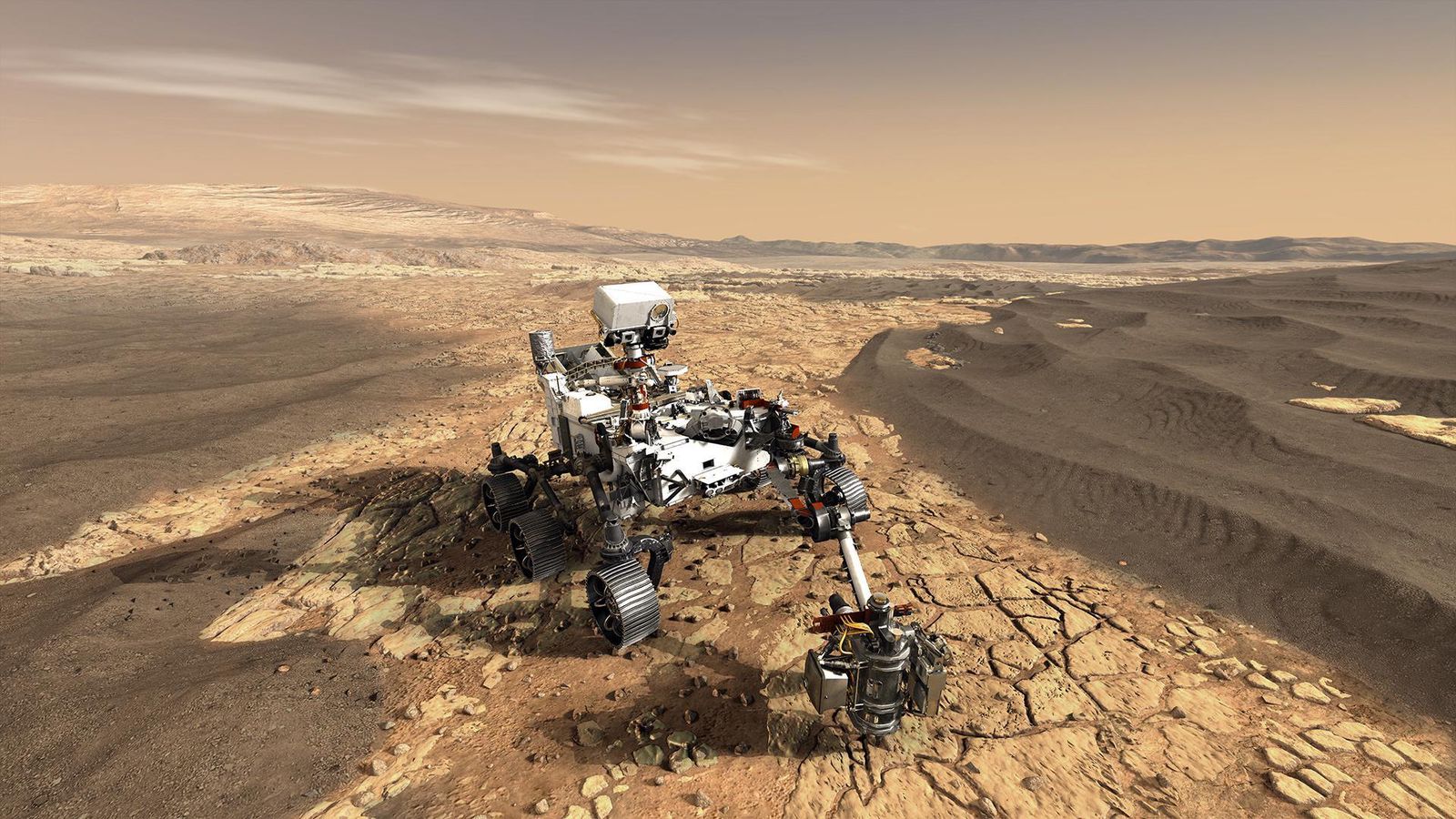

RZ108 NASA

Einblicke in die Arbeit und Wahrnehmung der NASA und die Rolle der Wissenschaftsdirektion

Die NASA spielt in der Raumfahrt eine herausragende und damit führende Rolle. Keine andere Raumfahrtagentur und Wissenschaftsorganisation steht sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit so für Erfolg und Exzellenz.

Nach einer Reihe sehr erfolgreicher Missionen stehen im Rahmen einer sich ändernden Weltpolitik (die Rolle Russlands verändert sich und die Kooperation mit China bleibt schwierig) und wirtschaftlicher Veränderungen (zunehmende Privatisierung im Raumfahrtbetrieb) alle Agenturen - und damit auch die NASA vor neuen Herausforderungen.

Dauer:

1 Stunde

34 Minuten

Aufnahme:

24.02.2023

Thomas Zurbuchen |

Ich spreche mit Thomas Zurbuchen Er war von Oktober 2016 bis Ende 2022 der Wissenschaftsdirektor der NASA und hat in der Zeit an zahlreichen großen Missionen gearbeitet, darunter bahnbrechende Projekte wie Perseverance und Ingenuity und den Start des James-Webb-Teleskop.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Thomas Zurbuchen – Wikipedia

289116 Zurbuchen - Wikidata

Apollo 11 – Wikipedia

Neil Armstrong – Wikipedia

Buzz Aldrin – Wikipedia

Magnetosphäre – Wikipedia

Sonnenwind – Wikipedia

SpaceX – Wikipedia

Kiko Dontchev | LinkedIn

Enceladus (Mond) – Wikipedia

Josef Aschbacher – Wikipedia

RZ042 Copernicus/GMES | Raumzeit

Schiaparelli (Marslander) – Wikipedia

RZ083 SpaceX | Raumzeit

Mars 2020 – Wikipedia

Ingenuity (helicopter) - Wikipedia

Dragonfly (spacecraft) - Wikipedia

Voyager-Programm – Wikipedia

MAVEN – Wikipedia

New Horizons – Wikipedia

Zodiakallicht – Wikipedia

Starlink – Wikipedia

OneWeb – Wikipedia

Projekt Kuiper – Wikipedia

Weltraumrecht – Wikipedia

Space Shuttle – Wikipedia

Hubble-Weltraumteleskop – Wikipedia

Nancy Grace Roman Space Telescope – Wikipedia

NASA, SpaceX to Study Hubble Telescope Reboost Possibility

RZ107 Artemis und Orion

Mit der Artemis-Mission wagt die NASA gemeinsam mit der ESA die Rückkehr zum Mond

50 Jahre nach der letzten Landung auf dem Mond macht sich die NASA auf wiederum Menschen auf den Mond zu senden. Die Artemis-Mission setzt dabei zunächst auf drei konsekutive Missionen, die sich diesem Ziel schrittweise annähert. Das Projekt ist aber auch eine enge Kooperation mit der ESA, die mit dem European Service Modul eine der wichtigsten Komponenten stellt. Das Modul sorgt für den Antrieb des Raumfahrzeugs und versorgt das Crew-Modul der Astronauten mit allen lebenserhaltenden Funktionen. Die Artemis 1 Mission ist Ende 2022 erfolgreich abgeschlossen worden und alles bereitet sich nun auf den ersten bemannten Flug zum Mond seit einem halben Jahrhundert vor.

Dauer:

1 Stunde

52 Minuten

Aufnahme:

16.01.2023

Tobias Langener |

Ich spreche mit Tobias Langener von ESA, der verantwortlich für die Antriebssysteme des Orion European Service Modules am Projekt mitgearbeitet hat über die lange Vorgeschichte von Artemis, die technischen Herausforderungen des Projekts und dem erfolgreichen Verlauf der Artemis 1 Mission und welche Erkenntnisse diese geliefert hat.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia

ExoMars – Wikipedia

Constellation-Programm – Wikipedia

Orion (Raumschiff) – Wikipedia

Artemis-Programm – Wikipedia

Artemis 1 – Wikipedia

Space Launch System – Wikipedia

Falcon 9 – Wikipedia

Falcon Heavy – Wikipedia

Saturn V - Wikipedia

Lunar Orbital Platform-Gateway – Wikipedia

Apollo-Programm – Wikipedia

Lockheed Martin – Wikipedia

Airbus – Wikipedia

Atlantis (Raumfähre) – Wikipedia

RZ003 Raketenantriebe | Raumzeit

Apollo 13 – Wikipedia

OHB – Wikipedia

White Sands Missile Range – Wikipedia

Kennedy Space Center – Wikipedia

Swing-by – Wikipedia

RZ098 Geschichte der Europäischen Raumfahrt | Raumzeit

Entfernter rückläufiger Orbit – Wikipedia

ESA Television - Videos - 2020 - 01 - Forward to the Moon with ESA - Animation: the Artemis 1 mission

The Crazy Journey of Artemis 1 - YouTube

Snoopy - Wikipedia

Shaun das Schaf – Wikipedia

Non-ballistic atmospheric entry - Wikipedia

Artemis 2 – Wikipedia

HAL 9000 – Wikipedia

Artemis 3 – Wikipedia

SpaceX – Wikipedia

Starship (Rakete) – Wikipedia

Dragon (Raumschiff) – Wikipedia

RZ106 Der Gaia-Sternkatalog 2

Das Data Release 3 des Gaia-Sternkatalogs öffnet die Tür in das Universum weiter als zuvor

Die Sendung ist eine Fortsetzung von RZ076 über den Gaia-Mission und den daraus entstehenden Sternkatalog, dessen Inhalt die astronomische Forschung weltweit mit einer Druckbetankung von Daten versorgt und ganz neue Forschung ermöglicht. Das Data Release 3 diesen Jahres erweitert den bisher schon verfügbaren Datenreichtum um ganz neue Messungen und verbessert dazu die bereits veröffentlichten Daten.

Dauer:

2 Stunden

26 Minuten

Aufnahme:

02.12.2022

Stefan Jordan |

Stefan Jordan vom Astronomischen Rechen-Institut vom Zentrum für für Astronomie ist wieder dabei und berichtet, welchen Weg die Gaia-Mission in der Zwischenzeit gegangen ist und welche technischen Probleme es bisher gegeben hat und wie diese gelöst werden konnten. Und wir sprechen über die Qualität des neuen Datenmaterials und die Vielzahl an neuen Erkenntnissen, die die Wissenschaft bereits hat aus dem Projekt gewinnen können.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

RZ076 Der Gaia-Sternkatalog

Astronomisches Rechen-Institut: Zentrum für Astronomie

Gaia (Raumsonde) – Wikipedia

Gaia Early Data Release 3 - Gaia Catalogue of Nearby Stars - Orbits - YouTube

The Warped Galactic Disc of the Milky Way Wobbles Like a Spinning Top - YouTube

Lagrange-Punkte – Wikipedia

James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia

Streulicht – Wikipedia

Fokus – Wikipedia

Umlaufbahn – Wikipedia

Punktspreizfunktion – Wikipedia

Quasar – Wikipedia

Parallaxe – Wikipedia

Spektroskopie – Wikipedia

Doppelstern – Wikipedia

Veränderlicher Stern – Wikipedia

Klassifizierung der Sterne – Wikipedia

Ausgleichungsrechnung – Wikipedia

Rektaszension – Wikipedia

Deklination (Astronomie) – Wikipedia

Milchstraße – Wikipedia

Radialgeschwindigkeit – Wikipedia

Andromedagalaxie – Wikipedia

Spiralarm – Wikipedia

Gaia Sausage - Wikipedia

Sternhaufen – Wikipedia

Sagittarius-Zwerggalaxie – Wikipedia

Metallizität – Wikipedia

Sternstrom – Wikipedia

Rotverschiebung – Wikipedia

Urknall – Wikipedia

Dunkle Energie – Wikipedia

Doppler-Effekt – Wikipedia

Zwerggalaxie – Wikipedia

Lokale Gruppe – Wikipedia

Dreiecksnebel – Wikipedia

Messier 87 – Wikipedia

Asteroid – Wikipedia

Exzentrizität (Astronomie) – Wikipedia

Planet Neun – Wikipedia

Transneptunisches Objekt – Wikipedia

(90377) Sedna – Wikipedia

(136472) Makemake – Wikipedia

Winkelsekunde – Wikipedia

Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Hot Jupiter – Wikipedia

Polarstern – Wikipedia

Sirius – Wikipedia

Donaldismus – Wikipedia

Erika Fuchs – Wikipedia

(31175) Erikafuchs – Wikipedia

Carl Barks – Wikipedia

(2730) Barks – Wikipedia

Europäisches Weltraumastronomiezentrum – Wikipedia

HEALPix - Wikipedia

HEALPix - Features

New method finds black hole closest to Earth | Max-Planck-Gesellschaft

Akkretionsscheibe – Wikipedia

Röntgenstrahlung – Wikipedia

Maschinelles Lernen – Wikipedia

Neuronales Netz – Wikipedia

Gravitationslinseneffekt – Wikipedia

2022-11-09 Gaia Collaboration to receive 2023 Berkeley Prize - Gaia - Cosmos

Hipparcos – Wikipedia

Säulen der Schöpfung – Wikipedia

RZ105 Neutronensterne 2

Ein weiterer Blick auf Neutronensterne aus der Perspektive der Theoretischen Physik

Neutronensterne waren bei Raumzeit bereits ein Thema, jetzt wagen wir einen zweiten Aufschlag, da sich in diesem Feld in den letzten Jahren so einiges getan hat und neue Teleskop-Projekte sowie Forschungstechniken aufgerufen werden. Und insbesondere die direkte Beobachtung einer Kilonova, der Kollision zweier Neutronesterne, hat dieses Wissenschaftsgenre neu durchgemischt.

Dauer:

1 Stunde

53 Minuten

Aufnahme:

15.04.2022

Vanessa Graber |

Ich spreche mit Vanessa Graber, theoretische Astrophysikerin und Spezialistin für Neutronenstern-Forschung am Institute of Space Sciences (CSIC) in Barcelona. Wir tauchen ein in die Geschichte und Theorie von Neutronensterne und erläutern die jüngsten Entdeckungen und Ereignisse und blicken zuletzt in die Zukunft eines „Raumzeit-GPS“, dass sich am Hintergrundrauschen der Gravitationsechos des Universums selbst orientiert.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Suprafluidität – Wikipedia

Supraleiter – Wikipedia

Europäischer Forschungsrat – Wikipedia

Neutronenstern – Wikipedia

Walter Baade – Wikipedia

Fritz Zwicky – Wikipedia

Supernova – Wikipedia

Kernfusion – Wikipedia

Silicium – Wikipedia

Eisen – Wikipedia

Proton – Wikipedia

Neutron – Wikipedia

Elektron – Wikipedia

Neutrino – Wikipedia

Energieerhaltungssatz – Wikipedia

Kernphotoeffekt – Wikipedia

Jocelyn Bell Burnell – Wikipedia

Elektromagnetische Störung – Wikipedia

Pulsar – Wikipedia

PSR J1921+2153 – Wikipedia

Schwarzes Loch – Wikipedia

Einsteinsche Feldgleichungen – Wikipedia

Weißer Zwerg – Wikipedia

Erhaltungssatz – Wikipedia

Drehimpuls – Wikipedia

Krebsnebel – Wikipedia

PSR J0835-4510 – Wikipedia

Standardkerze – Wikipedia

Magnetischer Fluss – Wikipedia

Weißer Zwerg – Wikipedia

Maxwell-Gleichungen – Wikipedia

Dipol (Physik) – Wikipedia

LIGO – Wikipedia

Zustandsgleichung – Wikipedia

PSR J1915+1606 – Wikipedia

Raumzeit – Wikipedia

Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia

Gammablitz – Wikipedia

Fermi Gamma-ray Space Telescope – Wikipedia

Kilonova – Wikipedia

Square Kilometre Array – Wikipedia

Pulsar timing array - Wikipedia

Global Positioning System - Wikipedia

Magellansche Wolken – Wikipedia

Wolfram Alpha – Wikipedia

Sternsensor – Wikipedia

Voyager Golden Record – Wikipedia

Stringtheorie – Wikipedia

Inflation (Kosmologie) – Wikipedia

RZ104 Cherenkov Telescope Array

Bodengestütze Gammastrahlen-Teleskope erweitern die Multimessenger-Astronomie

Gammateleskope suchen im Weltraum schon seit Jahrzehnten nach hochenergetischen Gammastrahlenquellen und erweitern damit unseren Blick auf das Universum. Auch Kosmische Teilchenstrahlung lässt sich so indirekt nachweisen.

Da die Erde die Gammastrahlen durch ihre Atmosphäre weitgehend abschirmt, müssen sich bodengestützte Teleskope eines Tricks behelfen: sie beobachten einen Nebeneffekt beim Eintreffen der Strahlung, die sogenannten Tscherenkow-Blitze. Mit zeitlich hochauflösenden Kameras lassen sich diese erkennen.

Das Cherenkov Telescope Array ist der Versuch, diese in den letzten Jahren auf La Palma prototypisch betriebenen Beobachtungstechnologien auf eine ganz neue Basis zu stellen. In der Atacama-Wüste soll in Zukunft ein riesiges Feld von drei unterschiedlichen Teleskopgrößen das All auf Gammastrahlenaktivität absuchen.

Dauer:

1 Stunde

33 Minuten

Aufnahme:

28.02.2022

Daniel Mazin |

Wir sprechen mit Daniel Mazin, dem technischer Projektleiter des Large-Sized Telescope (LST), das Teil des geplanten Cherenkov Telescope Array (CTA) ist. Daniel begleitet betreut sowohl die Entwicklung der prototypischen Teleskope auf La Palma als auch die Planung des großen, südlichen Teils des CTA in der Paranal-Region in der Atacama-Wüste in Chile. Daniel erläutert die physikalischen Hintergründe der Tscherenkow-Strahlung, die Funktionsweise der Gammateleskope und welche wissenschaftlichen Ziele und Perspektiven das CTA haben wird.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Cherenkov Telescope Array – Wikipedia

Pawel Alexejewitsch Tscherenkow – Wikipedia

Kosmische Strahlung – Wikipedia

Victor Franz Hess – Wikipedia

Ionisierende Strahlung – Wikipedia

Elektronenvolt – Wikipedia

Isotropie – Wikipedia

Gammastrahlung – Wikipedia

Elektromagnetische Welle – Wikipedia

Pion – Wikipedia

- Kosmische Strahlung erzeugt auch Gammastrahlung

Synchrotronstrahlung – Wikipedia

Compton-Effekt – Wikipedia

Alpha-Magnet-Spektrometer – Wikipedia

RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer | Raumzeit

Positron – Wikipedia

Supernova – Wikipedia

IceCube – Wikipedia

RZ073 IceCube Neutrino Observatory | Raumzeit

Fermi Gamma-ray Space Telescope – Wikipedia

High Energy Gamma Ray Astronomy – Wikipedia

MAGIC-Teleskope – Wikipedia

Mach-Zahl – Wikipedia

Tscherenkow-Blitz – Wikipedia

Photomultiplier – Wikipedia

Kathode – Wikipedia

Dynode – Wikipedia

Quantenausbeute – Wikipedia

Teilchenschauer – Wikipedia

Stereoskopie – Wikipedia

Zenit – Wikipedia

Pulsar – Wikipedia

Framework Programmes for Research and Technological Development - Wikipedia

Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur – Wikipedia

Paranal-Observatorium – Wikipedia

Europäische Südsternwarte – Wikipedia

Krebsnebel – Wikipedia

Standardkerze – Wikipedia

CERN – Wikipedia

Ringpuffer – Wikipedia

Dunkle Materie – Wikipedia

Lorentz-Transformation – Wikipedia

Dunkle Energie – Wikipedia

RZ103 Gran Telescopio Canarias

Aufbau und Betrieb des größten optischen Teleskops der Welt

Die Kanarische Insel La Palma beherbergt ist wie ihre Nachbarinsel Teneriffa Standort zahlreicher Teleskope. Die hohe Bergregion im Norden der Insel bietet für viele Anwendungen einen idealen Platz. Das auffälligste und bekannteste Teleskop ist das Gran Telescopio Canarias, dass seit gut einem Jahrzehnt das größe optische Teleskop der Welt ist.

Dauer:

1 Stunde

35 Minuten

Aufnahme:

27.02.2022

Stefan Geier |

Wir sprechen mit Stefan Geier, Support Astronomer am Gran Telescopio Canarias auf La Palma. Er ist zuständig für den Betrieb des Teleskops und arbeitet als Wissenschaftler für Wissenschaftler, in dem er die ordnungsgemäße Planung und Durchführung der beantragten Beobachtungen sicherstellt und unter Berücksichtigung verschiedener Beobachtungsparameter und Einflüsse durch die Natur die maximale Auslastung des Teleskops garantiert. Wir sprechen über den Geschichte, Aufbau und Struktur des Teleskops, den Ablauf der Beobachtungen und welche Faktoren über den Erfolg der wissenschaftlichen Arbeit entscheidend sind.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

RZ068 Bodengestützte Astronomie | Raumzeit

RZ094 Weltraumbeobachtung und die Wissenschaft | Raumzeit

Niels-Bohr-Institut – Wikipedia

Gran Telescopio Canarias – Wikipedia

Nordic Optical Telescope – Wikipedia

Thirty Meter Telescope – Wikipedia

Extremely Large Telescope – Wikipedia

Calima – Wikipedia

Extinktion (Optik) – Wikipedia

Azimut – Wikipedia

Very Large Telescope - Wikipedia

Cassegrain-Teleskop – Wikipedia

Ritchey-Chrétien-Cassegrain-Teleskop – Wikipedia

Nasmyth-Teleskop – Wikipedia

Licht – Wikipedia

Spektroskopie – Wikipedia

Grantecan: OSIRIS

Grantecan: EMIR

Grantecan: MEGARA

Integral field spectrograph - Wikipedia

Doppler-Effekt – Wikipedia

Rotverschiebung – Wikipedia

Grantecan: CanariCam

Grantecan: HORuS

Grantecan: MIRADAS

Osiris – Wikipedia

Horus – Wikipedia

Megara – Wikipedia

Europäische Südsternwarte – Wikipedia

Seeing – Wikipedia

Halbwertsbreite – Wikipedia

Winkelsekunde – Wikipedia

Signal-Rausch-Verhältnis – Wikipedia

RZ102 Galaxien-Beobachtung

Auf der Jagd nach neuen Galaxien

Hunderte Millionen Sterne bevölkern unsere Galaxis und hunderte Millionen solcher Galaxien mit hunderten von Millionen Sternen sind jenseits Milchstraße im Universum zu entdecken. Die aktive Beobachtung dieser Galaxien dient dem Verständnis der Entstehung des Universums und damit auch unserer Galaxis und der Überprüfung physikalischer Theorien. Neben der reinen Katalogisieren dieser Galaxien ist aber vor allem die genaue Untersuchung ihrer Eigenschaften ein wichtiger Beitrag zur Astrophysik.

Dauer:

1 Stunde

39 Minuten

Aufnahme:

23.02.2022

Helmut Dannerbauer |

Helmut Dannerbauer ist der „Galaxienjäger“ beim Instituto Astrofisica de Canarias auf Teneriffa, er durchforstet das All nach Galaxien und entdeckt dabei komplett neue Systeme und untersucht bekannte Galaxien auf ihre Beschaffenheit.Wir sprechen über seine Arbeit, Vorgehensweise, Methoden und Werkzeuge.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Instituto de Astrofísica de Canarias – Wikipedia

Stephen Hawking – Wikipedia

Ludwig-Maximilians-Universität München – Wikipedia

Europäische Südsternwarte – Wikipedia

Reinhard Genzel – Wikipedia

Wechselwirkende Galaxien – Wikipedia

Max-Planck-Institut für Radioastronomie – Wikipedia

Santiago Ramón y Cajal – Wikipedia

RAMON Y CAJAL | EURAXESS

Tenure-Track – Wikipedia

RZ063 Galaxien und Kosmologie | Raumzeit

Balkenspiralgalaxie – Wikipedia

Elliptische Galaxie – Wikipedia

Irreguläre Galaxie – Wikipedia

Andromedagalaxie – Wikipedia

Magellansche Wolken – Wikipedia

Akkretionsscheibe – Wikipedia

Gezeitenschweif – Wikipedia

Antennen-Galaxien – Wikipedia

Linsenförmige Galaxie – Wikipedia

Gran Telescopio Canarias – Wikipedia

Nahinfrarotspektroskopie – Wikipedia

IRAM 30m telescope - Wikipedia

Kohlenstoffmonoxid – Wikipedia

Rotverschiebung – Wikipedia

Interferometer (Radioastronomie) – Wikipedia

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – Wikipedia

Northern Extended Millimeter Array - Wikipedia

Atacama Pathfinder Experiment – Wikipedia

La-Silla-Observatorium – Wikipedia

Galaxienhaufen – Wikipedia

MRC 1138-262 - Wikipedia

Virgo-Galaxienhaufen – Wikipedia

Coma-Galaxienhaufen – Wikipedia

Hubble Deep Field – Wikipedia

Starburstgalaxie – Wikipedia

Signal-Rausch-Verhältnis – Wikipedia

Flexible Image Transport System – Wikipedia

Arecibo-Observatorium – Wikipedia

Contact (1997) – Wikipedia

Scheinbare Helligkeit – Wikipedia

H-alpha – Wikipedia

Sombrerogalaxie – Wikipedia

Einsteinring – Wikipedia

Gravitationslinseneffekt – Wikipedia

Euclid (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Lokale Gruppe – Wikipedia

Filament (Kosmos) – Wikipedia

Hyperion (Superhaufen) – Wikipedia

Internationale Astronomische Union – Wikipedia

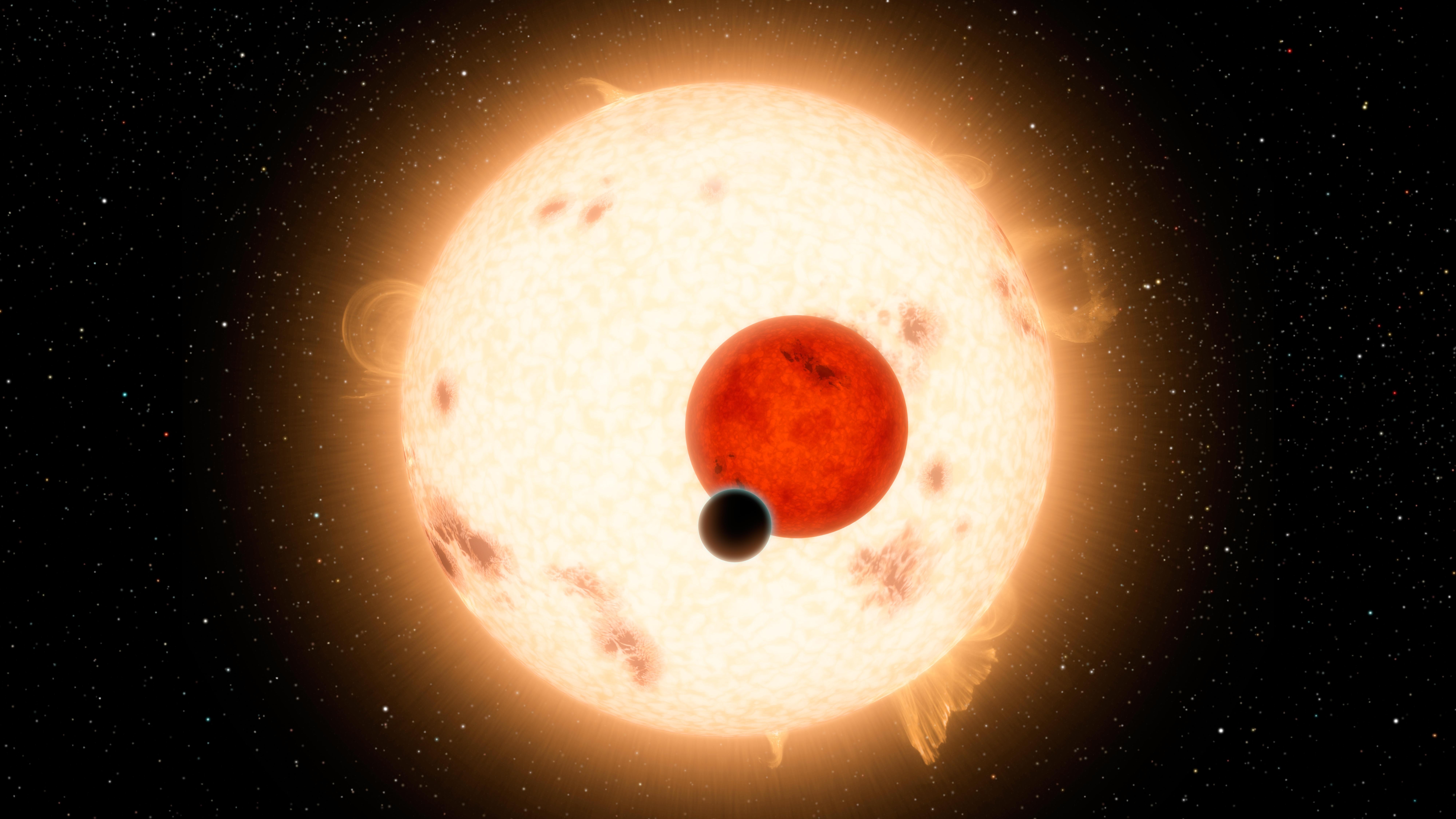

RZ101 Exoplaneten-Beobachtung

Die Beobachtung von Extrasolaren Planeten wechselt von der Entdeckungs- in die aktive Erforschungsphase

Es ist noch nicht so lange her und Exoplaneten waren eine fundamentale Neuigkeit und wichtige Entdeckung. Mit der Zeit ist aber die reine Entdeckung und Zählung dieser Objekte nicht mehr ausreichend: man rückt ihnen mit zahlreichen neuen Weltraumteleskopen auf die Pelle und gewinnt zunehmend neue Erkenntnisse über andere und letztlich auch unser eigenes Sonnensysteme.

Dauer:

1 Stunde

38 Minuten

Aufnahme:

22.02.2022

Hans Jörg Deeg |

Ich spreche mit Hans Jörg Deeg, Wissenschaftler am Instituto de Astrofísica de Canarias und Urgestein der Exoplanetenforschung. Wir sprechen über die etablierten Beobachtungsmethoden und Astroseismologiebei Exoplaneten, über die bekannten Planetentypen, die man bisher gefunden hat, die Ergebnisse bisheriger Missionen und die Techniken und Forschungsziele aktueller und kommender Weltraumteleskope. Zum Abschluss schauen wir noch auf ein paar skurille Sonnensysteme und erläutern, warum ein neunter Planet in unserem Sonnensystem oder auch ein Planet wie Tatooine aus Star Wars alles andere als unwahrscheinlich sind.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Wikipedia

University at Buffalo – Wikipedia

Very Large Array – Wikipedia

Transitmethode – Wikipedia

Zirkumbinärer Planet – Wikipedia

Instituto de Astrofísica de Canarias – Wikipedia

Dimidium – Wikipedia

Hot Jupiter – Wikipedia

Spektralklasse – Wikipedia

Habitable Zone – Wikipedia

Migration (Astronomie) – Wikipedia

HARPS-N - Wikipedia

Extremely Large Telescope – Wikipedia

HD 209458 – Wikipedia

COROT (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Ekliptik – Wikipedia

Transiting Exoplanet Survey Satellite – Wikipedia

James-Webb-Weltraumteleskop – Wikipedia

PLATO – Wikipedia

Asteroseismologie – Wikipedia

Darwin (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Tatooine - Wikipedia

Zirkumbinärer Planet – Wikipedia

Doppelstern – Wikipedia

Planet Neun – Wikipedia

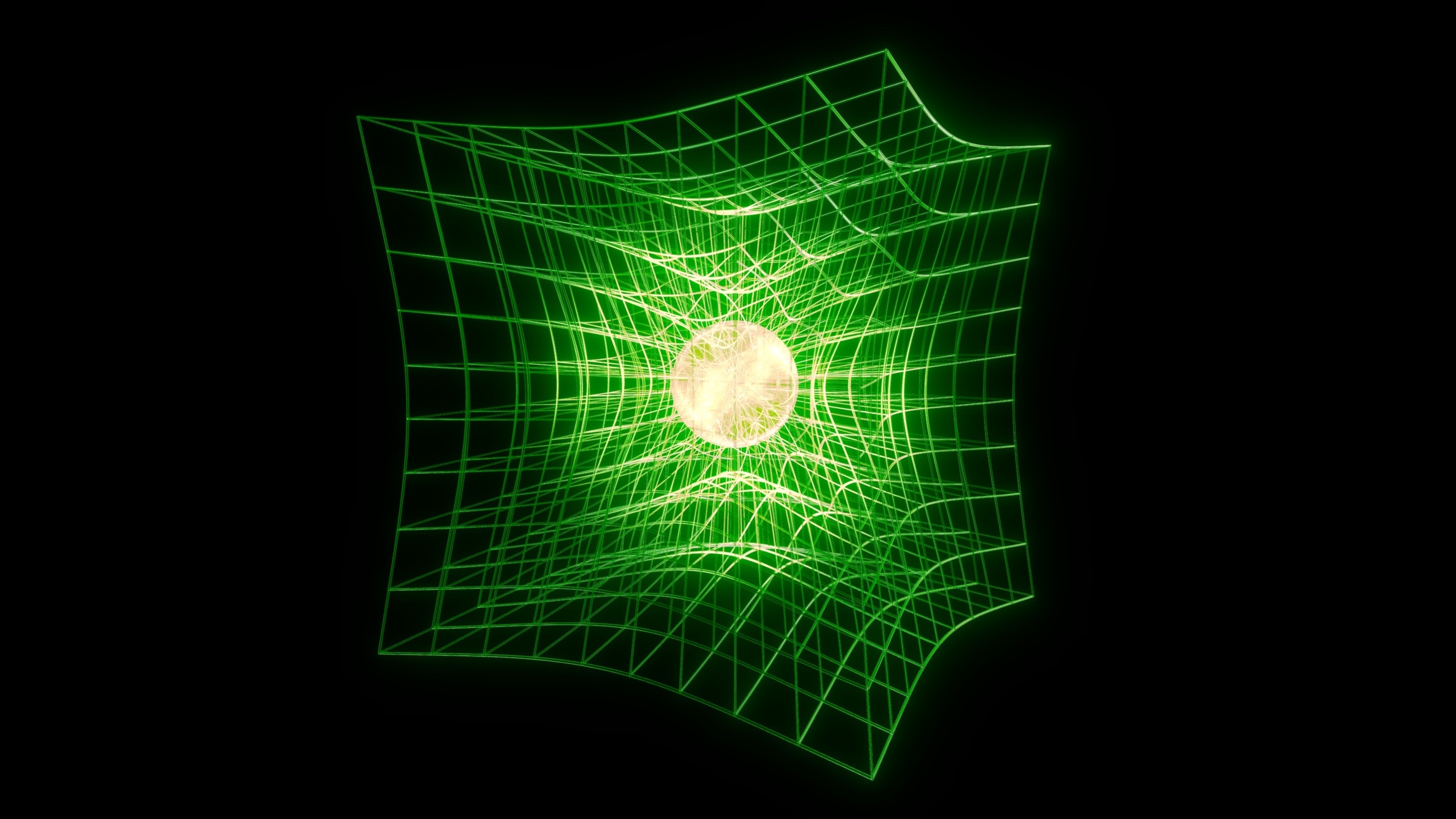

RZ100 Raumzeit und Gravitation

Über das Wesen der Raumzeit die Suche nach einer Erklärung für Gravitation

Newton und Einstein haben der Welt Formeln gegeben, die das Wesen unserer Welt und des Universums sehr akkurat und belastbar beschreiben. Sie haben uns den Zugang und die Nutzung des Alls eröffnet und viele Fragen über die Entstehung und Funktion des Weltalls beantwortet.

Doch noch mehr Fragen wurden aufgeworfen und bleiben vorerst unbeantwortet. Wir können das was, was wir erleben und nutzen gut mathematisch beschreiben, doch wissen wir auch, dass diese Beschreibungen ihre Grenzen haben. Diese zu durchschreiten ist eine Aufgabe der theoretischen Physik und Kosmologie, die auf der Suche ist nach einem noch besseren Verständnis dessen, was die Welt im innersten zusammenhält.

Dauer:

1 Stunde

35 Minuten

Aufnahme:

15.04.2022

Lavinia Heisenberg |

Wir sprechen mit Lavinia Heisenberg, theoretische Physikerin und Kosmologin an den Universitäten in Zürich und Heidelberg. Sie forscht an Modellen zur Beschreibung des Universums und erläutert, warum unser aktuelles Weltbild des Universums noch lange nicht auserzählt ist.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Isaac Newton – Wikipedia

Gravitation – Wikipedia

Newtonsches Gravitationsgesetz – Wikipedia

Axiom – Wikipedia

Raumzeit – Wikipedia

Differentialgeometrie – Wikipedia

Galilei-Transformation – Wikipedia

Lorentz-Transformation – Wikipedia

Inertialsystem – Wikipedia

Freier Fall – Wikipedia

Quant – Wikipedia

Maxwell-Gleichungen – Wikipedia

Photoelektrischer Effekt – Wikipedia

Quantenmechanik – Wikipedia

Quantenfeldtheorie – Wikipedia

Teilchenphysik – Wikipedia

Allgemeine Relativitätstheorie – Wikipedia

Minkowski-Raum – Wikipedia

Äther (Physik) – Wikipedia

Urknall – Wikipedia

Large Hadron Collider – Wikipedia

Schwarzes Loch – Wikipedia

Singularität (Astronomie) – Wikipedia

Dunkle Energie – Wikipedia

Dunkle Materie – Wikipedia

Hubble-Konstante – Wikipedia

Stringtheorie – Wikipedia

Vektorfeld – Wikipedia

Quantengravitation – Wikipedia

Kosmologie – Wikipedia

Gravitationswelle – Wikipedia

LIGO – Wikipedia

Virgo (Gravitationswellendetektor) – Wikipedia

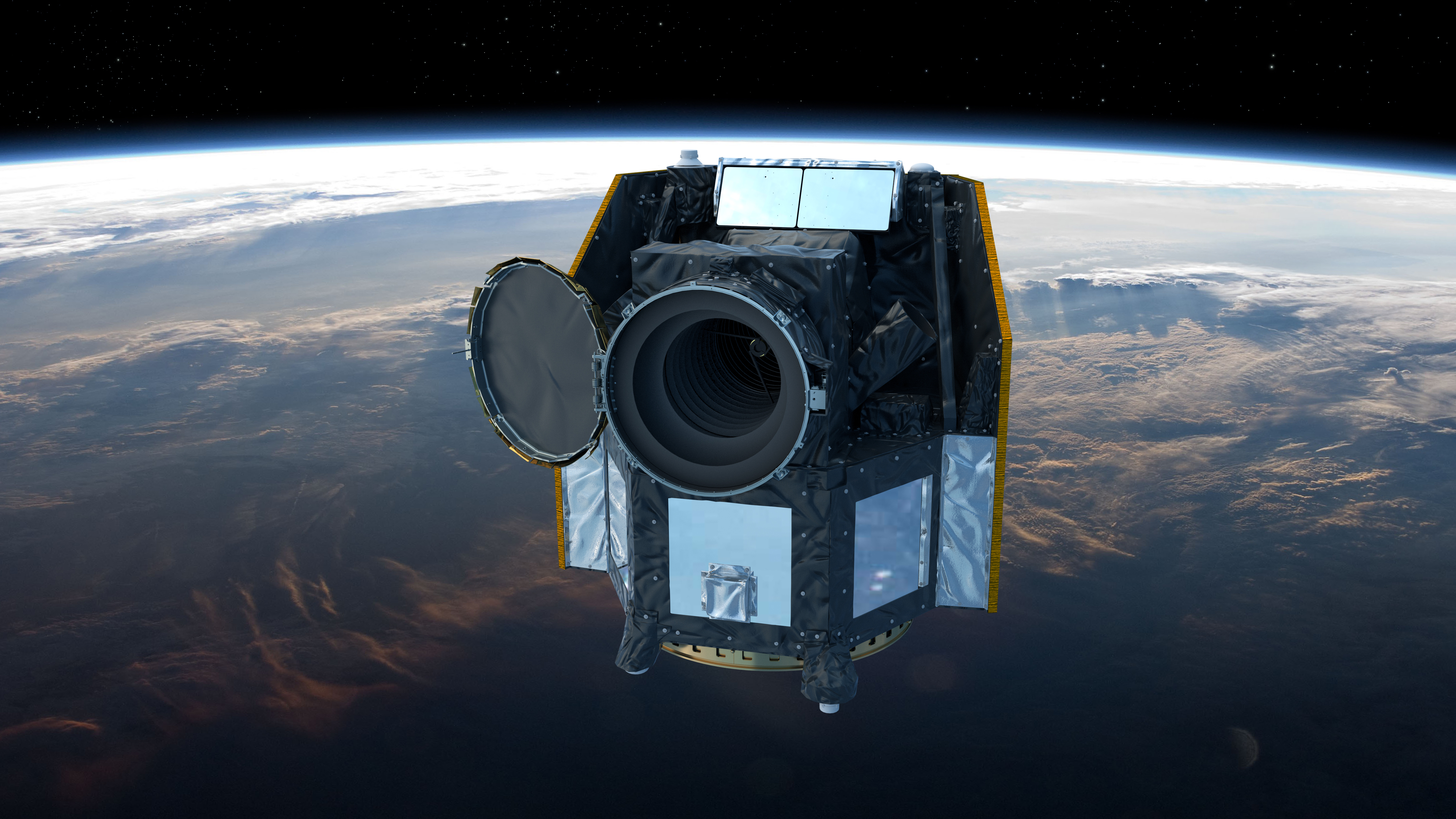

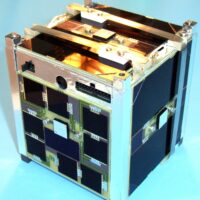

RZ099 CHEOPS

Ein schielendes Auge nimmt Exoplaneten ins Visier

Weltraumteleskope versuchen alle möglichen Blickwinkel auf das All einzunehmen und spezialisieren sich dabei auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das Projekt CHEOPS ist dabei eine einfache und reduzierte und damit auch vergleichsweise günstige Mission, die in Kooperation mit der ESA von der Schweiz aus geleitet und gelenkt wird.

CHEOPS konzentriert sich darauf, die Helligkeit von Sternen und Exoplaneten mit einer außerordentlichen Auflösung und Genauigkeit über längere Zeit zu messen und dabei auch die feinsten Änderungen aufzuzeichnen

Dauer:

1 Stunde

33 Minuten

Aufnahme:

08.11.2021

Christopher Broeg |

Wir sprechen mit dem Project Manager von CHEOPS, Christopher Broeg vom Centre for Space and Habitability in Bern über die Entstehungsgeschichte der Mission, wie der kompakte Satellit entworfen und gebaut wurde, wie so eine kleine Mission ihren Launcher findet und wie das Instrument funktioniert und welche Ergebnisse es bereits geliefert hat.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

CHEOPS (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Exoplanet – Wikipedia

Spektroskopie – Wikipedia

COROT (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Kepler (Weltraumteleskop) – Wikipedia

Transiting Exoplanet Survey Satellite – Wikipedia

Cosmic Vision 2015–2025 – Wikipedia

Parts per million – Wikipedia

Sonnensynchrone Umlaufbahn – Wikipedia

Sojus (Rakete) – Wikipedia

Fregat – Wikipedia

Launch and Early Orbit Phase – Wikipedia

Dunkelstrom – Wikipedia

Bias (Elektronik) – Wikipedia

Zerodur – Wikipedia

Südatlantische Anomalie – Wikipedia

Van-Allen-Gürtel – Wikipedia

RZ034 Space Situational Awareness | Raumzeit

RZ007 Weltraumschrott | Raumzeit

RZ092 Weltraumschrott-Bekämpfung | Raumzeit

RZ098 Geschichte der Europäischen Raumfahrt

Europas steiniger Weg zu einem der großen Mitspieler der Internationalen Raumfahrt

War Europa führend bei der Entwicklung der ersten Raketentechnik zu Beginn des 20. Jahrhunderts blutete sie in Folge des zweiten Weltkriegs nachhaltig aus und und brauchte ein paar Jahrzehnte, um die wieder auf die Füße zu kommen. Sinnbildlich für aber auch vorbildlich für den schwierigen Einigungsprozess Westeuropas fanden die großen europäischen Staaten nach einigen Mißerfolgen gegen Ende der Siebziger Jahre langsam zueinander und mit dem Erfolg des Ariane-Programms stieg auch die Bedeutung der Europäischen Raumfahrt im internationalen Vergleich und Wettbewerb stetig an. Heute ist die ESA und die europäische Raumfahrtindustrie die am besten vernetzte Wissensschaftsstruktur der Welt und trägt besonders mit seinen Erdbeobachtungsprojekten erheblich zur Gesamtleistung der Raumfahrt bei.

Dauer:

1 Stunde

43 Minuten

Aufnahme:

29.09.2021

Helmuth Trischler |

Wir sprechen mit dem Technikhistoriker und Museumsleiter für Forschung am Deutschen Museum in München Helmuth Trischler. Helmuth Trischler beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte der Raumfahrt. In dieser Rolle ist er auch aktiv in die historischen Forschung der ESA selbst mit eingebunden.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

Deutsches Museum – Wikipedia

Raumfahrt - Deutsches Museum

Museum Mensch und Natur – Wikipedia

RZ086 Meteoriten | Raumzeit

Forschungsmuseum – Wikipedia

Frau im Mond – Wikipedia

Wernher von Braun – Wikipedia

Heereswaffenamt – Wikipedia

Heeresversuchsanstalt Peenemünde – Wikipedia

Aggregat 4 – Wikipedia

Vergeltungswaffe – Wikipedia

Von Braun: Dreamer of Space, Engineer of War | National Air and Space Museum

CERN – Wikipedia

Large Hadron Collider – Wikipedia

European Launcher Development Organisation – Wikipedia

European Space Research Organisation – Wikipedia

Apollo-Programm – Wikipedia

Sputnik – Wikipedia

Blue Streak – Wikipedia

Konrad Adenauer – Wikipedia

Georges Pompidou – Wikipedia

Woomera Prohibited Area – Wikipedia

Europa (Rakete) – Wikipedia

Europäische Weltraumorganisation – Wikipedia

Interkosmos – Wikipedia

Heinz Riesenhuber – Wikipedia

Reimar Lüst – Wikipedia

Helios (Sonde) – Wikipedia

Ludwig Erhard – Wikipedia

Lyndon B. Johnson – Wikipedia

Club of Rome – Wikipedia

Umweltbewegung – Wikipedia

Raumfahrtzentrum Guayana – Wikipedia

Ariane 5 – Wikipedia

Ariane 6 – Wikipedia

Sojus (Rakete) – Wikipedia

Glasnost – Wikipedia

Boeing – Wikipedia

Northrop Grumman – Wikipedia

Airbus – Wikipedia

Azur (Satellit) – Wikipedia

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Wikipedia

Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten – Wikipedia

Internationale Raumstation – Wikipedia

Japan Aerospace Exploration Agency – Wikipedia

Roskosmos – Wikipedia

Galileo (Satellitennavigation) – Wikipedia

Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) – Wikipedia

Anthropozän – Wikipedia

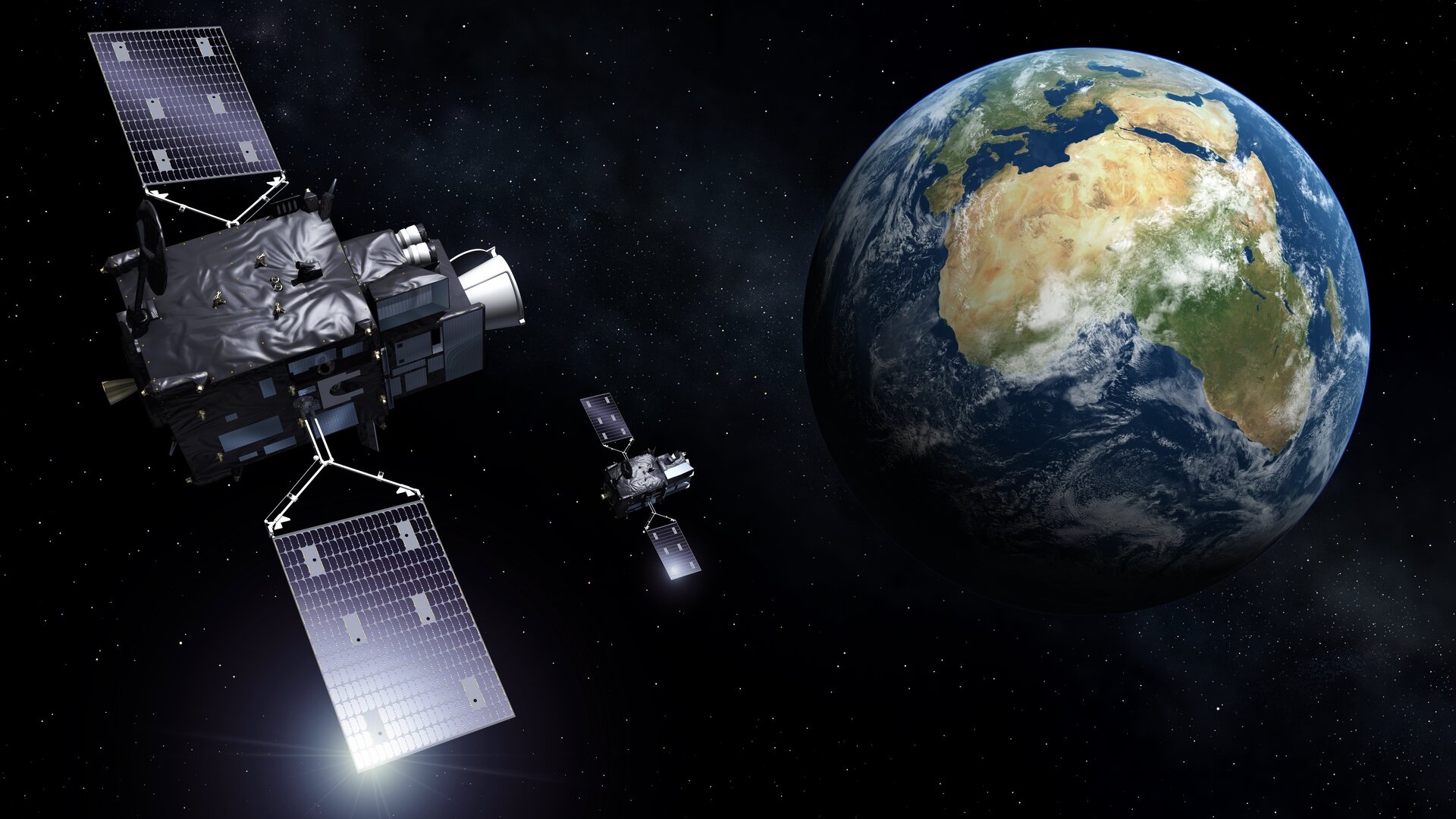

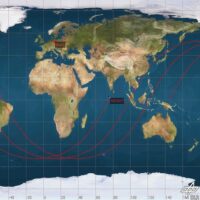

RZ097 Wettersatelliten

Die europäische Satellitenfamilie zur Messung der Wetterphänomene

Die europäische Organisation EUMETSAT ist der europäische Betreiber von Wettersatelliten und Datendienstleister für die Wetterdienste und die Wissenschaft. EUMETSAT steuert von seinem Stammsitz in Darmstadt die Flotte der Meteosat- und MetOp-Satelliten und ist im Rahmen des EU-Programms Copernicus auch Teil der europäischen Erdbeobachtungsmissionen. Wir sprechen über die Entwicklung der europäischen Wettersatelliten seit den 70er Jahren und die die heutige Flotte von EUMETSAT zur Beobachtung der Wetterlage, wie neue Systeme geplant und schrittweise eingeführt werden und welche zukünftigen Herausforderungen für die Wetterbeobachtung anstehen.

Dauer:

1 Stunde

42 Minuten

Aufnahme:

28.09.2021

Cristian Bank |

Wir sprechen mit Cristian Bank, Direktor für die Entwicklung neuer Satellitensysteme bei EUMETSAT über die Entstehung des Meteosat-Programms und der Geburt der EUMETSAT-Organisation.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.

Bitte beachten: das Transkript wurde automatisiert erzeugt und wurde nicht nachträglich gegengelesen oder korrigiert. Dieser Prozess ist nicht sonderlich genau und das Ergebnis enthält daher mit Sicherheit eine Reihe von Fehlern. Im Zweifel gilt immer das in der Sendung aufgezeichnete gesprochene Wort. Formate: HTML, WEBVTT.

Shownotes

Glossar

EUMETSAT – Wikipedia

Voyager-Programm – Wikipedia

Viking – Wikipedia

Spacelab – Wikipedia

Space Shuttle – Wikipedia

Ernst Messerschmid – Wikipedia

Columbus (ISS-Modul) – Wikipedia

Ariane (Rakete) – Wikipedia

Automated Transfer Vehicle – Wikipedia

Wetterstation – Wikipedia

Wetterballon – Wikipedia

Höhenforschungsrakete – Wikipedia

Meteosat – Wikipedia

Geosynchrone Umlaufbahn – Wikipedia

Sonnensynchrone Umlaufbahn – Wikipedia

Sofortbildkamera – Wikipedia

Cirrus (Wolke) – Wikipedia

European Launcher Development Organisation – Wikipedia

European Space Research Organisation – Wikipedia

Flugmeteorologie – Wikipedia

CCD-Sensor – Wikipedia

Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum – Wikipedia

Sojus (Rakete) – Wikipedia

Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 – Wikipedia

Sentinel (Satellit) – Wikipedia

Copernicus (Erdbeobachtungsprogramm) – Wikipedia

RZ069 Copernicus Open Data Strategy | Raumzeit

Cloud Computing – Wikipedia

Big Data – Wikipedia

Destination Earth (European Union) - Wikipedia

Satellite Application Facilities (SAFs) | EUMETSAT

Maschinelles Lernen – Wikipedia

Jason series | EUMETSAT

Jason satellite series - Wikipedia

CryoSat – Wikipedia

ADM-Aeolus – Wikipedia

RZ096 Erdähnliche Exoplaneten

Die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nimmt Fahrt auf

Exoplaneten sind eine der jüngsten wissenschaftlichen Disziplinen, doch beschleunigt sich die Zahl der Erkenntnisse durch zahlreiche erfolgreiche Deep Space Missionen und weiterer Forschung in diesem Bereich immer mehr. Nach der ersten Runde der reinen Detektion dieser fernen und schwer zu findenden Körper, geht jetzt auch die Suche nach Planeten los, die Gemeinsamkeiten mit der Erde aufweisen.

Dauer:

1 Stunde

39 Minuten

Aufnahme:

27.09.2021

Lena Noack |

Wir sprechen mit Lena Noack, Professorin und Leiterin der Gruppe Geodynamik und Mineralphysik planetarer Prozesse am Institut der Geowissenschaften der FU Berlin. Sie rückt den Exoplaneten auch mathematisch zu Leibe indem sie in komplexen Modellierungen die Entstehung kompletter Sonnensysteme simuliert um den letzten Geheimnissen der Exoplaneten auf den Leib zu rücken.

Für diese Episode von Raumzeit liegt auch ein vollständiges Transkript mit Zeitmarken und Sprecheridentifikation vor.